奇幻聖殿:網站自我介紹

在這裡,評論不再只是簡短的文字,而是一場穿越世界的旅程。

我們用數萬字的深度剖析,追尋角色的靈魂;

我們用雙語對照的文字,讓知識成為橋樑;

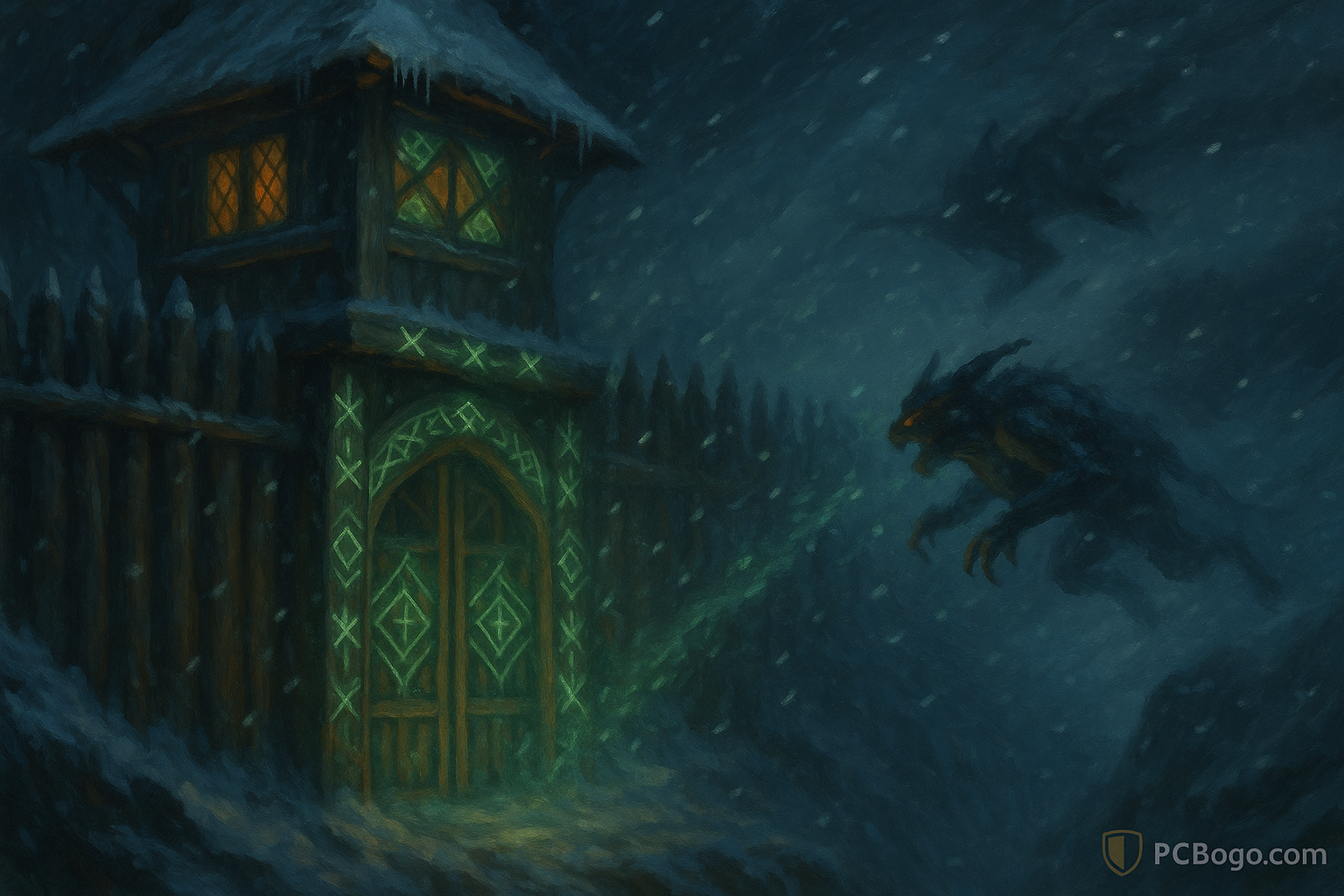

我們用原創的史詩畫作,將紙上的傳說化為眼前的風暴。

這裡不是普通的書評網站。這是一座 奇幻聖殿 —— 為讀者、學者,以及夢想家而建。

若你願意,就踏入這片文字與光影交織的疆域,因為在這裡,你將見證:

評論,也能成為一部史詩。

恐懼抉擇、村民心境與人類在黑夜中的無助

彼得.布雷特 著

惡魔威脅下的日常:村落的脆弱與依賴

在提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook),家常瑣事的節奏是用天空來計時。清晨用於修補籬笆、交換麵粉、傳遞消息;傍晚前則掃門廊、檢查門扇與門檻上的防禦魔印 (Defensive Wards)。臨近黃昏,全村從「生產」轉為「保全」。人們不再以小時計算,而是以「在地心魔物 (corelings) 第一爪敲上來之前,還能完成幾件事」來衡量。

村子的物質世界同時「脆弱且必需」。木牆會因溫差伸縮,黏土灰漿在夏季會出現細裂,車轍積水會鬆動地基。若世界溫和,這些都不是問題;在此地卻是破口。日常因此圍繞著檢視木紋與石縫,在眼角捕捉到髮絲裂縫就立刻補上,並把粉筆、樹脂與備用鑿子放在順手的位置。

知識是另一道支架,特別是對魔印 (wards) 的實用素養。大人會教孩子辨識形體、在緊急時帶著炭塊補描、並在發現任何髒汙或磨損時立刻回報。沒有人被要求成為行家,但每個人都被要求「看見」。對被削角的門楣、歪斜的符號、被磨花的立柱保持敏銳,早在夜裡第一聲嘶吼之前,就已是提貝溪鎮的第一道防線。

匱乏塑造了依賴。信使 (Messengers) 帶來傳聞與藥材,商旅帶來鹽、麻繩與故事,而草藥師 (Herb Gatherer) 的挎包則成了全村共享的流動藥房。當門鉸折斷或犁刃崩口,人們以易物與互助相濟;囤積在這裡無法長久,唯有協作能讓光亮與勇氣延續。吟遊詩人 (Jongleur) 的歌不只是消遣,更是讓手在日落前穩住的社會黏著劑。

在惡魔威脅下,「預案」成為文化。每戶人家都會演練若某條魔印線失效,該如何快速穿越巷道、誰抱哪個孩子、在何處重聚、又如何在壓力下修補。於是,白日的節奏像一段安靜的編舞:把工作排序到讓最後一抹日光永遠留給總檢與修正;當夕陽吻上樹梢,再用眼睛掃過一次那條能讓黑夜被擋在外頭的線。

黃昏像市鐘一樣支配著村落的經濟節奏。店家先清點夜裡一定會用到的材料——新拌灰漿、燈油、粉筆——再標記可留待清晨的工作。孩子們捧著用麻繩綁好的小包四處跑腿,大人則把「門口修補袋」擺在門檻旁:抹布、樹脂、鑿子,以及需要回查的缺陷清單。天際一旦染紅,所有工作都被壓縮成同一個優先順序:確保每一道能擋住地心魔物 (corelings) 的線條都不會失守。

各種匠人成了救命的繩結。能在短時間內把門楣校正的木匠、能讓穀物保持乾燥以避免牆體膨裂的磨坊主、替長時間鑿刻起水泡的手掌準備藥膏的草藥師 (Herb Gatherer)——這些手藝被編成同一條求生之繩。信使 (Messengers) 是村子的流動動脈,以夜宿交換消息,提醒哪條路線曾出現失效。就連吟遊詩人 (Jongleur) 看似奢侈的歌曲,其實也是助人記憶筆劃順序的口訣,讓緊張的手在壓力下不會亂。

依賴催生出近乎律法的義務感。若鄰家的丈夫外出跟商隊,別人就把那家的門口納入自己的巡查路線;若某人的鑿刻手在顫抖,就由手更穩的人無聲接替。工具在黃昏時會在人與人之間巡迴,綁上小布條以便天亮時歸還。沒有人出面「稽核」這些交換;名聲是整個系統的脊椎,而一次疏忽就可能在這根脊椎上留下無法用道歉修補的缺口。

教育是非正式但持續不斷的。孩子在學會寫自己名字之前,先學會用灰燼描出基本魔印 (wards) 的形體;在被信任點燈之前,得先學會把油取來;檢查立柱時要把所見口述出聲:裂、污、缺、已修。重點不在完美,而在節奏——讓視線沿著木石巡行的既定路徑。恐懼被承認而非羞辱;課題是讓恐懼保持「流動」,別在夜聲乍起時積在腳邊動彈不得。

危機演練正面回應了本章的提問:若一戶人家的魔印線失效,而另一頭傳來呼救,該先奔向哪裡?村落的答案是一把「分級梯」——先處理最近的缺口、優先救助最脆弱者、選擇最快完成的修補——在集會上反覆說到成為反射動作。這份嚴苛的倫理,讓人們不必在當下臨時編造道德。面對地心魔物 (corelings) 的威脅,慈悲與計算必須說同一種語言;否則,黑夜就會替你做決定。

恐懼既靠工具也靠儀式被管理。日落前,家家戶戶都按同一套流程進行——清洗、用餐、檢查立柱、掩熄炭火、說一段讓手穩下來的固定用語,為最後一次描補做準備。這些儀式讓不可預測變得可承受:當夜裡傳來尖嘯,或有爪子敲打牆板,身體能照著白天練過的路徑行動,一步一步、沉著完成。

依賴會消磨自尊。需要幫忙補線的住戶,必須在黃昏前開口,而開口意味著承認薄弱並被鄰里記住。可是在提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook) 的帳本是雙向的:今天借力的人,明天得第一個回應;名聲建立在你帶著燈與鑿子多快出現在別人門前。村子教人的尺度是互助而非獨撐——衡量強大的是回饋速度,而不是能孤立多久。

夜晚像稅一樣向經濟徵收。燈油本可讓作坊多點亮一會兒;鑿刻本可把時間留給磨粉或縫補。於是若干工藝改為「只在日間」進行,需要深度專注的工作乾脆等到收穫月的亮夜再做。就連歡樂也得編列預算:節慶提早結束,避免有人在傳說中地心魔物 (corelings) 會試探角落的「臨界時刻」跌跌撞撞走回家。

孩子們學會辨識危險的聲景。他們能分出屋簷裡的風聲與門檻上的擦痕、橫梁回縮的輕響與不該存在的重量。大人把聆聽化為課程——說出聲音的名稱、對應的修法、要去找誰——讓恐慌找不到滋長的空隙。目標不是讓孩子無懼,而是教他們把恐懼放在正確的位置:注意力的邊緣,而非中心。

所有這些依賴,都是為了一場脆弱的奇蹟:一個平安無事的夜晚。拂曉來臨時,村人不大聲慶祝,而是長長吐氣。眾人檢查轉角是否有碎裂 (shattering)、把門廊上的喀啦 (clutter) 清理乾淨,在缺陷清單上記下小註記——污漬已補、裂縫已封、符號已扶正。這些工作之所以安靜,是因為安靜本身就是目的:無需喧囂的存活,把勝利記在家務而非歡呼裡。

村子的秩序主要靠慣例而非法令維繫。薄暮時分,草地就像臨時議場:長者交換白日巡查的紀錄,木匠與磨坊主討論木料與穀物能承受的限度,家家戶戶主動認領需要「二次檢」的轉角。無須木槌(gavel),契約是社會性的,靠彼此的目光維護——誰出席、誰分心、誰在沒被開口請求前就悄悄頂上缺位。

經濟生活繫在「維修鏈」上。農人用多餘的焦油交換木匠的工時,擺渡人免去一次渡資,只求有人幫看繫纜;皮匠替人縫製門口修補袋(ward-kit),換來鄰居幫她把門楣上的防禦魔印 (Defensive Wards) 補描——這些小交易把零散手藝組成一套系統。貨物與情分都帶著目的流動:讓門框保持方正、線條保持潔淨、工具能在暮色裡被手順利摸到。

四季會改寫「脆弱」的定義。風暴 (storms) 過後,人人梳理屋簷,找可能讓符號沾污的細漏;隆冬時的暴雪 (blizzard) 把路面結成硬殼,凍脹會輕微扭動門扇,讓線條產生裂痕;入春回暖,解凍使縫隙張開,而夏季高溫又會把它擴大。於是例行程序也隨之調整——雨後多帶刷具,結冰時多塞楔塊,當夜風嚎了一整晚,隔天就多留時間檢查。

「訊號」被標準化,讓人們不必臨場發明。高吊的燈籠表示一切正常,半垂的遮板呼叫第二雙眼,窗扉緊閉而後方點燈則意味著「立刻帶工具來」。敲門聲有意義;吟遊詩人 (Jongleur) 教過孩子的短曲也有對應的含義。邏輯刻意保持簡單——在一個猜錯代價遠超過自尊的夜裡,寧可冗餘,也不逞聰明。

這一切之下,是本章反覆強調的艱難副歌:依賴不是失敗,而是結構。提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook) 的人之所以相互倚靠,是因為黑夜同樣壓了過來;拒絕求援,只是讓那條線更脆弱的另一種方式。道理不是用講的,而是活出來的——你回應呼喊的速度、你開口請手幫忙的坦然、你是否能在天亮前把借來的鑿子準時歸還。倖存,是這些習慣的總和,安靜記在村落的帳冊上,只為再看一眼太陽。

本章的靜默力量在於把「安全」重新定義成一種動詞,而非一種狀態。安全是被「實作」出來的:把門檻上的砂粒掃淨,讓粉筆能緊貼;把髮絲裂縫記錄在冊,防止擴大;演練當某條魔印 (wards) 失效時,誰先移動、誰去補描。村落之所以存活,並非擁有絕對的強大,而是一次又一次在黃昏前選擇那些讓強大得以「出現」並撐到黎明的工作。

依賴被提升為道德立場,而非羞愧。本章題名中潛伏的提問——「如果換成是你 (If it Was You)」——並非修辭,而是每一道門框夜裡都會逼迫的抉擇。你會不會在自尊硬化之前敲隔壁的門?當鄰居掛起約定的訊號時,你會不會立刻提燈前往?章節的論點是:最勇敢的答案,是把手與手綁在一起的那個;因為若人心彼此分離,再堅固的防禦魔印 (Defensive Wards) 也無所依附。

脆弱同樣被翻譯成「敏感度」。村落對風暴 (storms)、凍脹與梁柱回縮的易損,逼人養成一種更接近工藝而非恐懼的注意力。人們學著閱讀木與土、風與重量,讓世界的微小警訊在化為災厄之前就能被解讀。這種專注,是本章最精良的工具:一種對物質的「識讀」,把驚慌轉化為程序。

文化承擔了工具做不到的部分。歌曲把筆劃順序編進旋律,市集習慣為黃昏時段編列「配額」,遊戲教孩子在黑暗中為聲音命名。那本社會帳冊——誰出席、誰看見、誰把借來的鑿子準時歸還——完成了看不見的維繫工作。當材料龜裂、粉筆褪色時,文化供應了冗餘,避免黑夜在縫隙中找到入口。

落幕時,主旨很純粹:在地心魔物 (corelings) 的威脅下,存活是一門「群體工藝」。每一次掃過的門廊、每一扇檢過的門楣、每一次回應的呼喊,都是織在村落之上的一針一線。章末沒有煙火,只有連續性——再一次被贏回的清晨。也因此,當故事將轉向旅途與更大的戰事時,我們更明白所賭注的是什麼:一個被魔印 (wards) 保護、由人心相織而成的日常奇蹟;它靠無數熟練的細節活著,值得被守住。

道德的抉擇:當外面是惡魔時該怎麼辦

本章設下的倫理熔爐,是夜半傳來敲門聲、而地心魔物 (corelings) 正在巷弄徘徊。開門意味著打斷一道線——就算只是剎那——也足以讓裂口擴大,危及不只一戶人家;但把人在外頭丟給黑暗,又像是背叛了「村落」這個概念。兩難並非抽象,而是刻在每一道防禦魔印 (Defensive Wards) 與「伸手相助」的衝動交界處。

社群於是把「責任」具體化成會咬人的規矩。多數村落都教導:入夜後絕不解栓門閂。若要援助,只能「間接」——高聲指路,讓對方靠近仍完好的圓陣;透過細縫遞出繩板;或把工具拋向最近的安全點。這些折衷並非懦弱,而是在慈悲與控制之間求權衡——在不把一聲呼救變成多重災禍的前提下伸出援手。

「優先序」讓黑夜更難判斷。若門外是孩童、長者,或是能帶來區域警訊的信使 (Messengers),行動的理由更強——但風險也更高。有人主張「先例重於情感」:只要破例一次,往後每一次懇求都會要求同等待遇;也有人反駁,沒有餘地的倫理只是換個名稱的恐懼。爭論本身就是意義:它阻止規矩鈣化成殘酷。

個人勇氣常與集體安全相衝。有人衝出門去拽人進來,故事裡會被歌頌;可在現實裡,代價可能是一道被擦糊的符號、一腳踩花的濕粉、一隻爪子在門扇回掩時勾裂門楣。章節強調這份冷靜的算術:有些勇敢能保護眾人;有些勇敢看似壯烈,卻只是讓村落更脆弱。

題名裡的追問——「如果換成是你 (If it Was You)」——最後把鏡頭轉向內心。你希望別人為你開門,讓鄰里冒險嗎?還是希望他們守住門栓,讓你的險境成為明日更早行動的教訓?文本拒絕提供「乾淨答案」,因為村民也得不到。它給出的是一種姿態:在白日把準備做到位,讓黑夜逼你抉擇的次數越少越好;而當不得不選,就選那條能護住最多性命的線。

村落用「白日同意」來減少午夜悲劇。各家會事先表明:若有人在入夜後被困在外,鄰里應該嘗試救援、引導對方靠近最近的圓陣,或為了守住那一道防線而堅持不上鎖。當意見在恐懼到來之前就已釐清,鄰里便以「清楚」取代「臨場發揮」。承諾無法消除痛苦,卻能減少黑夜把憐憫扭成驚慌的機會。

「門檻的倫理」被設計進建築之中。有些住家在門廊留出淺槽,讓繩索或木板能在不破壞防線的情況下橫越;也有人在窗縫旁設置小箱,內放燈油、粉筆與帶鉤長杆。這些設計承認「可能需要幫助」,同時約束「能如何提供」。房子本身成了老師:它教導慈悲要沿著白天刻好的軌道前行,不能越過防禦魔印 (Defensive Wards)。

權威重要,但必須「分散」才有效。長者與懂魔印 (wards) 的匠人能訂規矩,然而最終的選擇常發生在邊緣——在門階與巷口、在一聲哀求與牆外抓刮之間的幾秒鐘。本章強調這種張力:法令無法即時抵達每一道門檻,所以文化必須訓練「普通人」在壓力下也能做出好決定,讓勇氣留在粉筆線內。

替代型援助被收錄並反覆演練。人們練習拋出裝沙配重的繩索、放下一面可由受困者自行推進的木板盾、或滾動木桶作為移動屏障。信使 (Messengers) 的斗篷上可能縫有可反光的針腳,好讓燈籠光指引其靠攏安全圈。這些工具都不要求任何人跨越符號;每一件器物都是把巧思化為「距離」的方式。

最後,社群把「道德分級」納入日常。當多個呼救重疊時,優先順序依序給予最近的破口、最脆弱的聲音,再到能在指引下最快抵達安全圓陣的人。把這套階序在市集與灶邊反覆說明,等於村落向自己立誓:那些會讓人失眠的決定,不會由某個人獨自即興承擔。若黑夜逼人抉擇,至少那是白日已經準備好的選擇。

棘手情況會暴露規矩的邊界。隔兩戶傳來求救是一回事;像孩童聲就在門口乞求又是另一回事。村民訓練自己把「相似」視為可疑——疲勞、風聲與恐懼都會把任何呼喊扭成「立刻行動」的命令。本章的道德壓力點就在此:既要穩住神經完成查驗,又不能僵化到無動於衷。

於是,「查驗」本身成為一套倫理。白日先約定呼喊對詞、木面敲擊的節拍、以及燈號互答,讓人不必破線也能互認。若回應不對,援助就改採距離工具——木板、繩索、口述路線——因為風險態樣已改。目的不是吝於施救,而是保證慈悲落在真正能拯救、而非牽連更多性命的位置。

另一個邊緣情況是「自致險境」。有人晚歸可能是醉了、怒了或逞強;也有人無視市集對風暴 (storms) 與凍脹的警告。村落避免把道德審判帶進分級救援,但張力依舊存在:咎由自取者的請求是否應被降級?本章給出務實答案——優先序取決於「破口遠近」與「脆弱程度」,而非責過——但也不否認此類救援留下的苦澀。

夜裡還有「誘餌」與「誤判」。黑暗會扭曲聲音,恐懼會編輯記憶;刮擦像爪擊,風嘯像呼救。村民在帳冊上記錄「虛驚」,卻不加羞辱,因為虛驚能訓練反射,也能暴露訊號體系的薄弱點。這本帳冊的目的在「改進」而非「定罪」:每一次錯誤,都是以小代價替未來的大災難上了一課。

最後,後續處置也是兩難的一部分。若門栓未開而有人罹難,天亮後全村沿路走一遍,逐一點名因素並調整流程;若門曾開而符號被抹糊,先修補再談責任,並追問缺了哪一道冗餘。這是一種「循環倫理」:夜裡的抉擇,不以懲罰收場,而以白日願意學到什麼作為評價標準。

夜裡的領導是一門把話說「短而準」的工藝。長者下達的指令必須簡潔、可驗證、可逆轉——「守線、左提燈、板待命」——讓勇氣不被詩意消耗。本章指出,良好的指揮會「減少選項」而非煽動情緒;它把道路收窄到只剩「正確的下一步」,而這份清晰能阻止恐慌在邊角滋長。

故事是村落的慢速倫理引擎。吟遊詩人 (Jongleur) 把糟糕的夜晚改寫成可傳誦的歌,編進哪些作法有效、哪些失敗:哪扇門本該維持上鎖、哪個燈號救了人、哪段遲疑多害了一條命。孩子在掃門廊時唱起副歌,大人也在不被指責的情況下學會改進。敘事因此成為社會工具,替下一次考驗預先磨利判斷。

準備工作重新定義了「英雄」。村人更看重「正午補好裂縫」的安靜勇氣,而不是「子夜衝刺」的戲劇場面。文本強調,「最好」的救援就是「不必發生」的那一次:門栓事先上油、門楣 (lintel) 校正方正、粉筆線 (chalk) 已封護。即使壯舉奏效,它也要付稅——抹糊的符號、顫抖的手、以及鄰人下次可能仿效的冒進。預防在拯救生命;場面在消耗生命。

鄰里間的信任,靠行為而非誓言稽核。你是否巡過自己認領的轉角、是否在天亮前歸還鑿子、是否在約定的燈號亮起時準時現身?在這套倫理經濟裡,承諾是一張收據——只有在行動出現之後才有意義。提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook) 的道德觀務實至極:在黑夜弄糟時,大家在乎的不是你說過什麼,而是你已經做了什麼。

最後,本章主張「門檻上的謙卑」。沒有人能次次做出完美判斷;黑夜會說謊,心也會聽錯。能被保證的,是一種紀律:事後檢閱、重寫流程、並寬宥「正確類型的錯誤」——那些始終把雙手留在粉筆線 (chalk) 之內的失誤。在被魔印 (wards) 守護的世界裡,謙卑不是自貶,而是勇氣的保養手冊。

本章在結尾把「規範」轉化為「姿態」。村落無法為每一個夜晚寫腳本,卻能先決定當敲擊降臨時要成為什麼樣的人:謹慎、協同、並且毫不羞愧地求援。此處的倫理不是法庭,而是一種站位——同時抓住兩個真相:緊閉的門也可能是慈悲,高聲指路也可以是愛。

責任被描述為一個圓,而不是一條線。義務從家戶回路到巷弄與草地,再回到家門,讓沒有任何一扇門要單獨承擔全部的道德重量。共同演練、共同帳冊、共同燈號——這些是分攤負荷的方式。其效果是「去浪漫化犧牲」而不貶低它:沒有人被要求成為殉道者,因為每個人都被要求保持警覺。

記憶成了村落的良知。每一個夜晚都會留下痕跡——邊欄上的註記、門楣 (lintel) 上的新刻槽、吟遊詩人 (Jongleur) 歌裡改過的副歌——而這些痕跡凝成準則。人們並非從抽象爭辯,而是從上週的門廊、去冬的風暴 (storms)、以及那個曾被抹糊過符號的轉角說起。過去並非鎖鏈,而是一套工具箱,讓明天的慈悲更精準。

本章也重新定位「恐懼」的功能。恐懼像節拍器,替準備定速,並在外頭呼聲高起時提醒雙手留在粉筆線 (chalk) 裡。調校得當的恐懼能銳化注意而不奪權,能警示而不支配。真正的成就不是「無懼」,而是「監護」——把恐懼握在手裡,讓它服膺於那道守住最多人性命的線。

最後留下的是一條簡明的命令:在白日做出能尊重黑夜的決定。打造讓援助得以在不破壞魔印 (wards) 的情況下傳遞的通道;把承諾說出口,讓鄰里知道你會怎麼做;教孩子分辨噪音與需求。當世界把某個人留在外頭時,村落以一整套文化回應,好讓盡可能多的人留在裡面。這就是故事要我們敬重的倫理:被組織的勇氣、被鍛鍊的憐憫、被共享的生存。

恐懼與懦弱:人性在極端情境下的顯現

在本章裡,恐懼不是路過的訪客,而是決策所處的「氣候」。夜色愈發濃稠,線條微光浮現,人們才發現自己的勇氣有多少是肌肉記憶、有多少只是表演。懦弱出現時很少自稱其名,它常借用審慎的語彙——「等等看」「還不是時候」「要確定」——直到行動的窗口被擠壓至無,以致沉默被誤認成安全。

身體往往先於良知發聲。掌心冒汗使門閂打滑;呼吸變短,讓語氣變得尖銳,原本柔和的指令因此失效;雙眼過度聚焦於某一枚符號,而忽略門檻上的擦痕。文本細察這些微小失誤而不加輕侮——它們不是道德罪,而是生理機制:在「逃跑」會抹掉粉筆線、把地心魔物 (corelings) 引進來的處境裡,神經系統仍照其本能準備「逃」。

懦弱常躲在「局部正確、整體失衡」的說辭裡。有人拒絕去看那個轉角,因為「風會把粉筆 (chalk) 弄花」;有人拖延遞出工具,因為「丟擲會發出聲響」。每一條理由都帶著一點真,相加的結果卻是癱軟。本章的洞見是:恐懼常偽裝成專業——精準、可信,而且被完美調校來證明「不作為」。

勇氣,則以「重複」呈現,而非「壯觀」。它看起來像例行:同樣平穩的用語、同樣仔細的掃視、同樣細小的修補。勇者並非較少感到害怕;他們只是替恐懼安排了工作,告訴它何時說話——「慢手、看縫、先呼吸」——何時閉嘴。此處的英雄主義,是一種紀律:讓雙手留在粉筆線 (chalk) 之內、讓思緒留在既定計畫裡。

黑夜最終顯露的,不是誰熱愛危險,而是誰能在壓力下熱愛秩序。章節向那些選擇「不華麗但能保全防線」之舉的人致敬。他們承認恐懼是一把利器:可以割斷綁繩,也可能劃破圓陣。差別在於——在爪影抵至前,恐懼是否已被握穩、被命名、被派上正確的工作。

恐懼在群體中會「倍增」,而不只是個體現象。門邊一聲低語,走到巷口便成了傳言,傳到草地就變成「即將失守」的確信。懦弱常戴著「共識」的面具——「大家都覺得再等等」「沒有人在開門」——讓責任被人群稀釋。章節指出,旁觀者效應特別容易在魔印線 (wardlines) 堅固、而道德脊椎鬆軟的地方滋生。

羞恥是恐懼較沉靜的同謀。上週曾僵住的人,這週往往最大聲主張謹慎,將自己的遲疑寫進村規。人們會重寫那一夜的記憶——自己聽見了什麼、原本能做什麼——直到「不作為」被包裝成艱難換來的智慧。文本直白指出這種自我編修:懦弱靠把昨日的失手變成今日的教條而延續。

語言成了恐懼爭取體面的戰場。像是「守住大局」「不要刺激牠們」「維持秩序」這些話,究竟是誠懇或推託,取決於說話者與場合。懦弱偏好抽象,因為抽象不會流血;勇氣偏好可驗證的動詞——點燈、觀察、呼叫、加固。差別在門檻上一目了然:在粉筆 (chalk) 乾前,話語必須兌現成動作。

身分地位會讓「審慎」變得更複雜。受敬重的匠人或長者一旦遲疑,旁人也會跟著暫停,把名望當作判斷依據,而非眼前的證據。本章並未抹黑「尊敬」,但警告階序可能把恐懼洗成政策。解方是程序性的:決策要短、要有時限、要可逆,讓權威無處可躲以拖待變。

歸根究柢,本章主張懦弱並非「沒有恐懼」,而是「不會替恐懼指派工作」。若讓恐懼主政,它會先護住自尊,再護住眾人;若把它派上正確的工位,它會銳化注意、穩住雙手。檢驗也簡單且公開:天亮之後,恐懼讓你變得「更清晰」還是「更渺小」?在提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook),村人學著用這個問題給自己打分,因為下一聲尖嘯總會早於辯論的結束到來。

恐懼常偽裝成「先見」。人們傾向高估眼前罕見的危機,卻低估會在明天引發失守的慢性風險——例如鬆散的巡檢習慣或缺漏在缺陷清單 (ledger) 的紀錄。懦弱會用「軍師語氣」來預言災禍,以此證成不作為;真正的審慎則用同一組資訊把任務切細,一步一步把村落推向更安全的位置。

壓力會把心智壓成「隧道」。能在正午背出筆劃順序的人,百葉窗一顫就忘了一半;注意力只盯著最亮的符號,卻漏看門鉸上那根毛邊皮繩。文本把這視為設計問題,而非道德失敗:訓練必須建立能撐過腎上腺素的「廣角習慣」——先掃視、再調息、再核對、再行動。

恐懼也會在他人身上尋找出口。責怪成了洩壓閥——只要別人有錯,我的僵住便「有理」。懦弱就在這種帳法裡繁殖,因為赦免比改變便宜。解方是具體的負責文化:我漏了什麼、下次我會檢哪一處、誰負責覆核。把「擁有權」拉回到自己,恐懼就會變成回饋,而不是藉口。

還有更隱微的失手:把勇氣外包給符號。村民可能把光亮、完美的魔印 (wards) 當作有靈的守衛,於是忽略了維持它們完整的人為實踐。本章提醒我們,線條的「生命」只等同於維護它的雙手;勇氣不是更虔誠地相信粉筆 (chalk),而是冷靜地回到那道還需要多描一次的接縫。

最後,恐懼可以被訓練去「負重」而非「投影」。當村落問「恐懼現在能推動我們做什麼?」答案是可量測的:清點工具、複誦燈號、讓手休息、重看地圖。當懦弱問「恐懼能替我們免除什麼?」答案總是會消失的動詞——檢查、呼叫、加固。差別在黑暗裡,表現為一道線的厚度,以及一口氣的長度。

「耐心」與「消極」在黑暗中看起來相似,但村落用嚴格區分來教導。耐心有時間框線與程序——停三個呼吸、掃一遍線條、核對一次燈號——而消極則是無限延宕,卻偽裝成智慧。差別可被量化:耐心會帶著時鐘、清單與同伴;消極只帶藉口。本章要讀者學會在門檻上分辨這兩種聲音。

不同身分會顯露不同裂縫。細膩的匠人可能把恐懼藏在「過度完美」裡,把符號修到逾越實用的程度;磨坊主可能過度強調風險,據此留下看穀;信使 (Messengers) 或許為了證明自己而冒進。相對的勇氣各有調性:匠人接受「足夠就好」、磨坊主在燈號到時踏出門檻、信使等到繩索到手也不讓自尊作祟。

身體需要腳本來抗衡驚慌,因此村落把對策標準化:以數拍調息、用低沉短句下達具體口令、在演練時刻意用非慣用手描筆劃,拓寬心智隧道。恐懼不被驅逐,它被指派工作:呼吸—觀察—命名—行動。練熟這個次序的人,會在最需要「可靠」的幾秒鐘裡變得可靠。

環境會與恐懼串通,必須被解碼。風暴 (storms) 讓百葉窗抖得像爪擊;一片雷雲 (thundercloud) 的炸響會像閃電惡魔 (Lightning Demon) 的劈裂;鬆散茅草的風聲會模仿田野惡魔 (Field Demon) 的摩擦。訓練將這些「誤導」編目,讓眼與耳學會「分類」而非「災化」。目標不是逞強,而是「識讀」:在讀出毀厄之前,先讀出天候、木質與重量。

拂曉時,村落結算的不是羞恥,而是證據。誰守住了節拍、誰遵循了清單、誰在手尚未發抖前就開口要幫手——這些行動會被點名並傳承。懦弱被糾正而不被示眾,恐懼被折回流程中。藉由拒絕把「癱滯」誤當「審慎」,提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook) 默默製造出更結實的一種勇氣——能讓防線在下一個夜裡維持厚度的那一種。

本章對「恐懼」的裁定不是譴責,而是鍛鍊。恐懼被視為可冶煉的原料,能熔成警覺:在行動前先數幾個呼吸、在關門前再掃一遍線條、把所見用語言命名,讓雙手得以跟上。所謂「懦弱」,是指未經鍛鍊的恐懼——要不是淤積成沉默,就是倒進永遠不觸及門檻的辯詞。

人物的標尺,在於如何把恐懼分配到時間軸上。白日,勇者把恐懼「投資」在演練與修補;薄暮,則把它「花」在清晰上——短句、穩動作;子夜,還留有餘裕,讓計畫在行動窗口縮小時仍不致崩散。懦弱則把恐懼一次耗盡:不是冒進把符號抹糊,就是癱住讓黑夜代筆結局。

社群把「勇氣」重述為「注意力的監護」。它推崇那種在聲響把世界壓縮時仍能維持「廣角視野」的人,能分辨風與爪的差異、能在拂曉承認疏漏並把教訓摺進下一夜例行的人。與此相反者並非單純的驚恐,而是自負——拒絕學習,因為學習會暴露昨夜百葉窗抖動時自己的渺小。

恐懼的最終用途,是道德上的校準。被正確引導時,它會指向「保存最多生命且最長遠的未來」之舉:讓線條加厚、讓工具準時歸還、讓訊號標準一致。它使人留在粉筆線 (chalk) 之內,也使人遠離那種把魯莽塑造成英雄的故事。本章堅持,正確的勇敢不會留下場面,僅留下更安全的清晨。

文本以尋常的動作作結——一盞降下表示已收援助的燈、一本補記妥當的帳冊 (ledger)、一座被掃淨的門廊——將主旨釘得清楚:在人性受壓之時,試金石不是豪語,而是可重複的手勢。在提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook),存活是一門熟練的工藝。恐懼有它的工位;懦弱一旦被指名,也有其療法。而黑夜再喧嘩,也無法說出最後一句話。

責任的重量:誰該承擔守護的義務

本章裡的「責任」不是頭銜,而是「分佈」。守護被視為一種「網絡化的義務」,寄宿在例行動作之中,而非由單一英雄角色承攬。長者負責判斷、匠人負責精準、父母為孩童負責預備、鄰里負責「到場」的習慣。當負荷被這些股線編織在一起時,任何一人的失誤才不會瞬間變成所有人的災難。

門檻是第一管轄地。誰最靠近那條線,誰就負責下一個決定:檢縫、核對燈號、呼叫工具。「就近」優先於「身分」,因為速度勝於儀式。這種設計讓權力可攜:站在窗縫前的孩子只要看見污漬,就有權發聲且必須被聽見;路過的人若發現門楣 (lintel) 變形,也有義務在帳冊 (ledger) 上做記號。

專業者依其手藝承擔相應職守。木匠保證門框方正,讓符號不致走樣;磨坊主保證倉穀乾燥,避免膨脹擠裂線條;信使 (Messengers) 保持路徑與警示的最新地圖;草藥師 (Herb Gatherer) 為起繭抽筋的手掌療護,讓雙手能持續工作。這些任務看起來不像英雄舉動,卻是一座座會隨人挪移的崗哨,從清晨到黃昏不間斷。

領導是以「可被追責」而非「可發號施令」來定義。長者擬定簡短、可驗證的流程,之後也受相同檢核:你是否守住節拍、是否巡過你認領的轉角、是否在天亮前歸還鑿子。無法被檢視的權威,與虛榮無異。文本強調,指揮的正當性,來自「願意第一個被量度」。

最後,責任靠「同意」擴大尺度。各家在白日先申明夜裡願意接受的援助界線,村落則共同確認救援者在不破壞防線前能走到哪一步。這些誓約把情感轉成政策,讓勇敢變得「可閱讀」。如此一來,守護的重量雖沉,卻能被分享:人人各扛一段與其能力等長的責任,而總量便能疊成一道撐得住的牆。

義務在被「感覺」之前先被「排程」。每戶人家都有黃昏巡檢表——今天看南側轉角、明天查門廊接縫——並內建冗餘:每一道線由兩雙眼檢視、每件工具由兩隻手交接。這種輪替避免「英雄塞車」,也讓技能在群體內擴散。責任因此少了性情、多了時間管理;你拿著時段,就拿著任務。

家庭內的分工清楚且反覆演練。最壯的人不一定擔最重的責;最穩的嗓音負責口令、最利的眼睛負責讀線、最穩的手負責描補。孩子被分配可觀察的項目——數燈籠、看門鉸皮繩——讓注意力有去處。透過把職守切成「合身的零件」,村落把守護從「天生」改造成「可教」。

代價像糧食一樣被記帳。風暴 (storms) 後多巡了幾個轉角的人,會在收穫時得到幫手、在門窗維修時獲得優先、或分得一份燈油。這套機制把感謝轉為後勤,讓義務不靠心情起伏。當責任可被量化——檢過幾根立柱、歸還幾件工具——交換就能公平,不必把關照變成施捨。

制裁存在,但走的是「修復式」路線。漏掉的轉角換來加練;遺忘的工具換來天未亮就陪受累者掃門廊。目的不是羞辱,而是讓人「可靠」:村落把疏漏視為可補的牆縫。公開指責會抹糊更多符號,因此問責以「結伴與加練」的形式到來。

邊緣情況預先指定替補。若木匠發熱,就由磨坊主頂上門楣 (lintel) 校正;若某位信使 (Messenger) 晚歸,該巷的長者被授權臨時調整當夜的燈號。這些預案確保當一股線斷裂時,義務不會坍成混亂。守護從來不是單扇門硬撐,而是一張網;每到黃昏,村落便把它重新打結。

當門外傳來的是「自己人」的聲音時,責任往往會與親情碰撞。文本強調,義務是按「位置」流動而非按「情感」分派:站在門檻的人先行動,即使呼救的是別人的孩子、而聽見的人正是父母。這種倒置是刻意為之,避免愛越線,並把守護變成任何在場者都能施作的工藝。

村落將「性別與力氣」從義務中拆開。一位手穩的祖母,可能在兩位年輕鄰居提燈與托板配合下完成最完美的補描;站在窗縫的少年,可能是危急中第一位可信的目擊者。提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook) 以「壓力下的可靠度」來分配角色,而非以肌肉或傳說,這標準避免讓最能抬木板的人自動背下最大負擔。

權威衝突靠「流程」而非「個性」解決。當長者與木匠就門楣 (lintel) 是否能承受產生歧見時,流程規定決定「此刻」誰的判斷優先。決策必須簡短且帶時間戳,下一輪巡檢若出現新證據便可逆轉。重點不是「永遠正確」,而是「現在果斷,且留有回頭路」。

神話被「利用」,而不是被「依賴」。解放者 (The Deliverer) 的故事能鼓舞人心,但不能分派今晚的家務;對救援的盼望,不能成為忽視防禦魔印 (Defensive Wards) 的理由。文本說得明白:傳奇也許能擴張胸懷,但只有習慣能加厚防線。一個把責任外包給預言的文化,只要黑夜比故事更吵一次,立刻變得脆弱。

最後,責任超出單一村柵的範圍。信使 (Messengers) 將互助燈號在村落之間傳遞,市集上也會向旅人解說在地的求援規範,好讓外來者知道如何不破線地請求幫助。守護的擴張依賴的是「共享語言」,而非「中央指揮」。本章主張,抵禦地心魔物 (corelings) 的義務,首先是「社群性的」,其次才是「地界性的」。

守護仰賴「接替」,,而不只是在場。每一項職責都設定第二、第三順位,避免疲勞、生病或出行讓魔印線 (wardline) 出現缺口。接替會用口頭演練——「若我黃昏不在,你接手帳冊 (ledger);你若耽擱,就由她負責木板」——讓權責在無風波中順暢轉移。於是,責任更像一場接力,而非一盞追光。

器具本身帶著責任標籤。鑿子、毛刷、粉筆袋 (chalk pouch) 與燈籠在黃昏登記領用、拂曉登記歸還,並附上磨耗與瑕疵的簡註。這套小小的文書流程,能預防「安靜的失效」——鈍刃、裂鏡——在子夜放大成破口。讓保管「可見」,就讓義務「可觸」:握在手裡的東西,正是你承諾的見證。

「同意」界定了救援的邊界。各家會預先聲明:若自家傳出呼救,鄰里可以代為做到哪一步——拋繩、下板,或嘗試引導衝刺——使猶豫不再來自不確定。同意也保護救援者免於事後責難:既然白日已有共識,夜裡的選擇便能依據共識檢核,而非任憑事後諸葛。

訓練以「認證」賦格但不凝固角色。村人可被認證執行特定任務——口令指揮、門楣 (lintel) 檢視、緊急補描——且證明需藉由持續演練定期更新,避免「名聲」取代「能力」。同時,學員在黃昏巡線時貼身跟班合格者,把節奏學進身體,才不會在第一次獨立判斷時手忙腳亂。

職責的邊界會對應地景重新繪製。易受逆風的轉角、易積水的門廊、凍時易卡的門閂——這些配置給經驗老到者;而筆直、光線佳的路段則交給新手。每逢風暴 (storms) 後,地圖即時更新,讓責任隨世界的變化而移位,而不是假裝世界一成不變。也正因這份彈性,黑夜更難撬開這張網。

本章以「可量、可交接、且謙卑」來收束責任議題。守護是一門帶有「憑證」的工藝——工具領還有記、轉角巡查有登錄、燈號口令有演練——也是一門「可承襲」的工藝:任何人都能接手,因為角色寄宿於流程而非性格。責任最終是一個「能活過黑夜」的承諾:把當下的工事做好,讓明天的選擇更少、更乾淨。

道德權威源自服務,而非言語。黃昏時能作決定的人,往往是正午就出現的人——那個補上別人沒看見的細裂、把鑿子附註刀口狀況後準時歸還的人。在這種倫理裡,頭銜只是附記;可靠才是正文。村落信任那些已經讓防線加厚過的雙手。

守護同時是一種「注意力經濟」。村落把最敏銳的眼睛配置在風與水相互勾結之處,把最穩的手配置在粉筆 (chalk) 易抹糊的點,把最沉著的聲音配置在恐慌容易滋長的角落。於是義務不是把重量壓在「願意的人」身上,而是把資源對準「需要之處」。當注意力被妥善編列預算,英雄壯舉就會稀少,因為緊急狀況變少。

敘事拒絕「孤膽守護者」的幻象。解放者 (The Deliverer) 的傳說能點燃決心,但本章強調,真正擋住地心魔物 (corelings) 的,是由無數尋常義務織成的布——掃淨門檻、校正門楣 (lintel)、按時呼號——沒有任何單一救主能取代。最強的牆,是由一百個小承諾共同支撐起來的。

拂曉時,責任已具有可指認的形狀:帳冊 (ledger) 更新、巡線地圖修訂、門廊掃淨、工具維修完畢、流程添補修正。這些都是「被妥善承擔的義務」所留下的實物證據。它們不需自誇地宣告——在提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook),守護不是一時的膽氣,而是社群的維護學:把白日的功課做足,讓黑夜無權多做決定。

村民間的爭論:自保與犧牲的拉鋸

本章把「爭論」描寫成一種夜間工藝。表面上,人們分成兩派——「緊閉門戶」與「冒險拋繩」——但更深處,是對「村落存在意義」的兩種詮釋。一方將共同體定義為「對屋內的承諾」;另一方則視之為「通往屋外的橋」。兩邊都不自認殘酷或輕率;都聲稱自己忠於「存活」,只是衡量的邊界不同。

黃昏前,草地上的辯論有其固定步伐:磨坊主拿「符號被抹糊的成本」說事;木匠主張「門楣 (lintel) 扭曲比短促救援更危險」;吟遊詩人 (Jongleur) 提醒眾人去冬遲疑的代價。這些不是抽象口號,而是稽核報告——每個發言者都用這週的裂縫與補綴作為證據,爭論今晚勇氣該站在哪條線上。

修辭也沿著「時間尺度」分裂。自保派講「當下風險」——解栓要幾個心跳、爪子能穿越多寬的縫隙;犧牲派談「長期回報」——今天的救援會如何綁緊明天的援手、孩子在子夜所見如何定義「村落」的意義。這場爭辯其實是「秒」與「季節」之間的競賽,而且雙方都有帳單可攤。

折衷往往以「設計」而非「說服」出現。不是「開或不開」,而是「預先準備更好的選項」:在門廊加裝可導引進入的鉸接木板、在門檻預留繩索導槽、用燈號規定鄰里依序行動。工具一變,爭論的題目也變——少談品德,多談機制:如何讓慈悲「通行」,而不必破壞防禦魔印 (Defensive Wards)。

最尖銳的分歧,落在「公平」。若救援弄髒了別人的魔印 (wards),該由誰負擔?誰來判定「誰的呼救優先於誰」?文本描繪村民發明微型制度為爭論降溫:設「救援帳冊 (ledger)」分攤成本;輪值「分級主叫」避免權威鈣化;並立規——任何破例須在拂曉前寫入記錄,否則視同未發生。於是,爭論不再是必須挨過的風暴 (storms),而是需要被細心維護的系統。

當賭注可換算成糧食、燈油與工時時,爭論會更銳利。主張自保的一方強調資源有限——粉筆 (chalk) 因過多緊急描補而見底、虛驚耗掉的燈油、睡眠不足讓隔日雙手變鈍——而主張犧牲的一方則以「社會資本」回應:及時救援換來的善意、當鄰里確知不會被拋下時所保障的未來援手。兩派都自認審慎,只是「預算科目」不同。

動機是混雜的,文本拒絕簡單的「光環」。支持緊閉的人不一定懦弱,他們可能肩負嬰兒或長者的照護;主張救援的人也可能在補償一次無法原諒的僵住。於是辯論也成了「代位告白」:每個人宣告的是,自己事後能承受什麼——是抹糊的符號與被救回的一命,還是完好的防線與一場無力阻止的死亡。

「事實」本身會變成攻防戰場。一方提出解栓所需秒數與「匆促」下魔印 (wards) 被抹糊的頻率;另一方拿出「繩索引導」成功率與「按流程行事」時罕見失守的數據。村落學會要求「證據帶著標籤」:何時、何地、由誰、情境有何不同。當分歧必須由姓名與日期承載,而非任其以傳言漂浮,爭論反而變得更好。

爭辯儀式避免布料被撕裂。發言依燈籠次序輪替;每項主張在答辯前必須先由對方複述一次;最後由吟遊詩人 (Jongleur) 把重點收束成可記誦的副歌,讓爭論的記憶更忠實。流程不會抹去怒氣,但能導流;即便仍站在不同邊緣,村民離場時至少共享了這一夜風險的地圖。

折衷最終化為「觸發條件」與「門檻值」。只有在達成共識的徵兆下才會啟動救援——正確的呼喊對詞重複確認、視線可見且在繩長內的完整圓陣、由兩扇不同窗戶給出的雙重驗證——一旦任何條件失敗,援助就退回到「距離工具」。透過把「犧牲」綁定「條件」,村落把德行轉為程序,讓黑夜更難把憐憫扭成破口。

性情為分歧上色。謹慎者把主張說成「看守」——守住孩童、守住魔印線 (wardline) 的完整、避免一次失手連鎖放大;傾向冒險者則稱之為「忠誠」——對鄰里的忠誠、對未來記憶的忠誠。兩邊並未說謊,只是各自說出了自己性情能承載的真相。於是爭論不僅關於戰術,也關於「午夜時我們願意成為何種人」。

證據被「敘述」,不只是「統計」。有人描述粉筆 (chalk) 在潮木上結塊、匆促一抹差點抹去符號;也有人回想一次「繩索引導」把受驚的商旅救回,而對方日後贊助了更好的窗板。這些故事像「判例」。文本呈現「前例如何塑形本能」:上一次險些失守支持謹慎;上一次乾淨的救援則支持伸手。

語言本身成了槓桿。「守住防線」可以指不開門,也可以指「在不破壞圓陣下引導入內」;「援助」可能是一件拋出的工具,也可能是一隻按上門閂的手。村民學會要求「動詞與條件」:誰、在何時、以何器具、在何燈號之下做何事。定義一旦變得銳利,怒氣也會降溫——因為精確讓恐懼較難偽裝成理性。

爭論也擴及外來者。對不懂在地燈號的旅人,或帶來超出單村承載的警訊的信使 (Messengers),該怎麼辦?有人主張慈悲必須被程序圍籬,否則憐憫會引來破口;也有人提議與鄰村建立共享代碼,讓援助能跨越門檻而不必每次重啟同一場辯論。

最後,文本替「熱度過後的沉默」留位。當聲浪稀疏、天空被暮色擠成瘀紫,人們帶著已有的共識回到崗位:這裡一個觸發條件,那裡一條繩槽,那邊一項約定的燈號。爭論不是團結的敵人,而是團結的彩排。能「乾淨地爭」,便能在第一記爪聲敲上牆板時「乾淨地行」。

權力結構在開口之前就已傾斜。家中門框更牢、魔印 (wards) 更明亮的人,較容易為「謹慎」發聲;住在邊緣、門檻常被磨損的人,則更常為「伸手救援」辯護,因為他們記得在圓陣之外的感覺。文本指出「物質安全會硬化觀點」,而村落必須修正這種偏差,好讓政策服務於所有人,而不只是防守最佳的門廊。

人情債會扭曲勇氣的地圖。剛被「繩索引導」救回的一戶,下次往往支持出手;剛為抹糊的符號付出高昂代價的一戶,則傾向緊閉門閂。兩者都非錯,只是各有偏視。村落的功課是把記憶翻譯成程序——用「救援帳冊 (ledger)」分攤成本、用「輪值決策」分散裁量——避免昨夜的運氣寫成今晚的規矩。

「被責怪的恐懼」本身就是草地上的一個角色。人們較少害怕「判斷錯誤」,更害怕「錯誤被寫成傳說」。文本提出的解方是白日稽核與「共同同意書」:若選擇能被公開複盤,且鎖定於事先同意的觸發條件,問責就會成為「共同」的,勇氣也能回到「尋常」。

「榮譽語言」既能點火也能療傷。把「克制」叫成「懦弱」、把「救援」叫成「莽撞」,會把鄰居變成對手。村落嘗試使用中性詞——「守住防線」「以距離方式援助」「依序執行」——在不損尊嚴的前提下保持決策銳利。就這樣被調校的修辭,也成了讓雙手留在粉筆線 (chalk) 內的工具。

爭論最終收斂到「黃昏時的承諾」。若村落承諾「明確燈號、對應工具、固定次序」——並且兌現——自保與犧牲之間的拉力就會鬆動。留下的,不再是性格之爭,而是一套援助的編舞:誰負責拋繩、誰盯門楣 (lintel)、誰喊口令。夜仍嘈雜,村落卻能踩在同一個拍上。

本章把爭論收束為「建築」。入夜時分,辯詞化為配置:門廊欄杆上盤好的繩索、反覆測試兩次的鉸接木板、別在門旁的燈號表。自保與犧牲不再是口號,而是可調的「設定」;村落依情勢而非立場去調整。曾經的爭執,變成一組能教手去做、即使嘴上說不攏也能執行的工具。

「可追責」讓怨懟降溫。救援帳冊 (ledger) 分散抹糊符號的成本;「分級主叫」輪值,避免某一個聲音獨佔風險;白日複盤把「勇氣」與「好運」分開,檢問誰守住了次序、誰守住了節拍。有了這些「憑證」,鄰里不再審判性格,而是一起改良流程。村落明白,「公平」是讓勇氣引擎不至於咬死的潤滑。

倫理被濃縮成孩子也能記住的語言。「守住防線 (keep the line)」意指先查邊,再顧中;「以距離援助 (extend aid by distance)」意指先用工具,最後才動身體;「依序執行 (commit to sequence)」意指勇氣是一項團隊運動。這些短句把判斷壓縮成能用喊聲傳遞的口令。當第一聲刮擦出現,辯論早已被濃縮成能在心跳間完成的動詞。

文本拒絕分出勝負,選擇的是「和諧」。自保派得到欄杆,避免憐憫撬開圓陣;犧牲派得到通道,讓慈悲不必破壞防禦魔印 (Defensive Wards) 也能抵達。兩者各有其對,但單獨切出來便是錯。村落的巧思在於把碎片編進能撐住黑夜的節奏——當地心魔物 (corelings) 試探牆板時,節奏仍不亂。

拂曉時,證據樸素可指:被掃淨的門廊、更新過的巡線地圖、標註了門鉸皮繩的備忘、能不漏拍唱出燈號歌的小孩。爭論並未消失,它只是歸位,成為「維持存活」的一部分。在提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook),團結不是辯論的終點,而是其產物——把勇氣程序化、把憐憫可重複化,於是再一次贏回被魔印 (wards) 守住的清晨。

社群信任的裂縫:互相指責與疏離

信任並非一夕粉碎;它是被一絲一縷磨薄,直到黃昏的一句高聲便能扯斷。文本描繪「猜疑」如何在微小的疏漏中孵化——一把未歸的鑿子、一個沒巡的轉角、一個被忽略的燈號——並在恐懼高張時綻放。指責往往以「迅速說出的確定」抵達;而一旦說出口,比補描一條被抹糊的魔印 (ward) 更難收回。

責難總去找「最近的目標」:那位晚了幾拍才拋繩的磨坊主、那位刷子在關鍵處乾掉的木匠、那位「聽錯」口令的鄰居——他們各自成為一天的故事樞紐。然而文本提醒,這些事件多半只是更大張力的症狀:風暴 (storms) 後的疲勞、久未保養的工具、對部分人清楚卻對另一些人模糊的流程。

疏離從細微的社交「修訂」開始。長椅在某人坐下時悄悄挪出空隙;市集上原本會通融的價錢變得僵硬;孩子被指派去掃另一個門廊。這些都不會讓魔印線 (wardline) 失守,卻會侵蝕那層在黑夜抓刮時讓雙手願意到場的人際織網。章節語氣犀利:孤立,是一種慢動作的破口。

流言在此成為「載體」。故事把複雜壓扁,讓「遲疑」變成「懦弱」、讓「謹慎」變成「惡意」。吟遊詩人 (Jongleur) 可能唱出過於乾淨的副歌,而記憶便固化為判決。村落試驗的解方是「程序性」的:在白日複盤,讓事實與名字成對留下;同時把歌詞改寫,納入那些迫使當時做出選擇的混雜情境。

最終,信任被揭示為一項與其他工作同等的維修工程。它靠「憑證」維繫——工具附註狀況後準時歸還、轉角巡檢精確記時——也靠「實用的道歉」來加固:多走一輪、多描幾筆、多分一盞燈油。章節主張,在被魔印 (wards) 守護的世界裡,社會修復不是感傷,而是結構加強,用來阻止恐懼把鄰里轉化為危險來源。

不信任有一座可預期的梯子:起於「起疑」、經過「成話」、化為「定論」、最後落到「處分」。黃昏的一眼停留,變成三個門口轉述的故事;到了草地上凝成確信;收尾則是悄然的懲罰——工具不再外借、燈號回應慢半拍。文本的殘酷提醒在於:等到「正式定罪」時,協同早已受損。

指責往往圍著「模式」聚集,而非「證據」。失誤看得見的行當——木匠的門楣 (lintel) 變形、信使 (Messengers) 抵達時氣喘——更易受怒火;而藏在倉庫或帳冊 (ledger) 裡的缺失,則少被計較。人們把「顯眼」誤當「有罪」:能指給你看的,便能懲罰。村落得重新明白:亮堂門廊上一道被抹糊的符號,未必比暗棚裡一支乾掉的刷子更可咎;它只是更容易被看見。

疏離先腐蝕的是「節奏」,不是「原則」。上週被冷落的鄰居,今晚拋繩會慢半口氣;另一位為了不「欠人情」,口令會晚一拍。這些不是壯烈的背叛,而是「微停頓」,卻足以擴大風險。章節用「秒數與音節」衡量信任:一旦怨懟偷走了其一,黑夜就會把差額收走。

「保密」常裝作審慎,卻讓情況更糟。各家開始藏私清單、改造自家門廊配件,或在防禦魔印 (Defensive Wards) 上使用獨門筆劃,讓工具只合自己之手、卻不合鄰居。習慣成了護城河。當標準分裂,援助就無法通行;再好的繩索或刷子,隔兩扇門也被「不相容」的作法擋住了。

修復仰賴「制度」而非「演說」。村落嘗試設立「拂曉聽證」,要求指控必須附上「時間、地點與具名見證」;推行跨戶「門檻雙人組」輪值,彼此連名簽核每夜的巡檢;並成立小額「油與粉基金」,補償在「經核准救援」中被抹糊的線條。文本堅稱:信任不是等來的感覺,而是一座要被建起的基礎設施。

替罪羊會在恐懼需要「面孔」時生成。外來者、獨居匠人或住在草地邊緣的一戶,常被解讀為「風險磁鐵」,下一次的擦肩危機便掛在他們身上,無論事實是否吻合。文本直指責任經濟的殘酷:指控會流向盟友最少、門廊最昏暗的人家,因為他們的辯白傳得最短。

信任在「工具不再越門」的地方流失最快。某戶停止外借毛刷或鑿子,或以「存量不足」為由拒絕共用燈油,鄰人便把此舉解讀為「道德退場」。守護是「網絡性財」,私藏只會製造公共赤字——他處的魔印線 (wardline) 更脆、更多呼聲無人應答、更多不信任的理由。

孩童會映照成人示範的裂痕。一次「不邀一起掃門廊」的省略,會成為未來疏離的預言;把某個孩子排除在「燈號遊戲」之外,便是在排演有朝一日他們家的訊號會被「漏聽」。文本強調,社會訓練在黑夜之前很久就開始了:每一次遊戲場上的冷落,都是子夜如何看待一聲呼救的試播集。

「重新接納的儀式」比單薄的道歉更關鍵。漏了值的一家,可以帶著「看得見的服務」回來——天未亮先掃一輪、修好門鉸皮繩、替鄰家門楣 (lintel) 新描一遍——並在門旁釘上一張簡短的告示,記錄完成事項。這些動作把懊悔轉為能力。信任對「懺悔」不如對「把缺口補上了」更有反應。

最後,當語言變得精確,指責便降溫。「你粗心」改成「你在第三更時漏了南角巡檢」;「你從不幫忙」改成「那次呼喊對詞需要兩個聲音,而我們只等到一個」。具體使修復可被指派;一旦過失帶著「時間與地點」到來,它也就能帶著「方案」離開。

信任常先裂成「微型部落」,才會整體崩解。家戶按工作節奏結成小圈——磨坊主挺磨坊主、木匠護木匠——於是證據被「效忠」壓過「份量」。文本描繪這種派系如何把原本例行的稽核變成代理戰:一抹污漬成為藉口、一段遲緩被定為判決,而「流程」被「忠誠」舉手表決。

市集會把裂痕廣播出來。某些人家的價錢變得僵硬、另一些則仍有彈性;原本以人情往來的援手,開始改以燈油與工時計價。當交易不再「會通融」,怨氣便結晶成一句話:「白天都不肯讓,夜裡為什麼要冒險?」村落學會以攤位為氣壓計——門廊看似無事、但價格一旦僵住,魔印線 (wardline) 已經變薄。

季節性的壓力會放大疏離。風暴 (storms) 或歉收之後,人們像囤糧般囤積「注意力」,把耐心留給自家門檻。結果是勇氣被悄然「私有化」:開門慢了、拋繩短了、呼喊對詞的合唱聲少了。稀缺會縮小道德的圓,除非有人刻意以對策儀式把它重新撐大。

記憶會製造回音室。每戶都從自家窗縫重播同一夜,然後在同一張長椅對同一批聽眾再講一遍,細節因而被壓扁。若吟遊詩人 (Jongleur) 的副歌不被修正,它就會變成隧道,逼著所有未來的故事都照其模板通過。療法是「交叉就座」:換長椅、輪值說書者,並要求每段見證都由「不在場的人」覆述一次。

修復需要「中立場域」與「具名調人」。爭議移至草地,地上以粉筆 (chalk) 劃格定位「時間/地點」;輪值的長者組主持;會後把結論張貼在告示板上三日,讓更正有機會浮現。當衝突擁有一副公共的脊骨——誰發言、決定了什麼、何時再檢——村落就把「流言」換成「紀錄」,讓信任得以重建。

本章在結尾把「信任」從情緒轉為「支架」。誓約改為書寫、燈號改為圖解、道歉改以工作承載;當協同被指責磨損,修復便從「可見的例行」開始,讓援助再次可預期——哪盞燈回應哪個口令、哪個門廊放繩索、拂曉時帳冊 (ledger) 擺在哪裡。

和解需要「舞台」,而非臨場發揮。清晨設「寬限時段」,讓不滿先附帶事實而非先結成宿怨;由輪值的「中立雙人組」在各家門檻 (threshold) 見證當夜所發生之事;並由吟遊詩人 (Jongleur) 修訂昨夜的副歌,使記憶保留紋理。這些儀式防止羞愧發酵成沉默,也教會村落如何在不破壞魔印 (wards) 的前提下爭辯。

標準比好感更能遠行。共用的門廊配件模板、門閂檢點程序、以及呼喊對詞 (call-and-response) 的固定格式,使鄰里在情感落後時仍能互通。文本的潛台詞是:相容即善意——任何欄杆都可掛的繩、任何手都順的刷、任何孩子都會傳遞的信號——讓指責不再誘人,因為失誤可藏之處變少。

領導者以「最可量測的工作」重建公信。少講話、多走清晨巡線、張貼更新過的巡防地圖、為燈油與粉筆 (chalk) 的領還簽名。觸碰工具的權威能降溫,證明政策是一種「雙手握得住的姿態」。當人們看見決策同時帶著鑿痕與乾淨的接縫 (seam),猜疑就少了空氣。

拂曉時,信任成為可指認的實物:修正過的筆記、統一的支架、在三個門廊以同一調唱出的燈號歌。社群仍有人心——觀點有別、脾氣會起——但織物能撐住,因為縫線是讓勇氣與關照在家與家之間「可傳遞」的程序。在提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook),正因如此,指責失去陰影,黑夜也因此失去了一點力量。

少年的目光:從旁觀到質疑的成長

少年的眼睛,是村落未曾自知的一把量尺。他看著大人如何把恐懼「翻譯」成例行——鑿子如何登記領用、燈籠如何回應口令、毛刷在接縫處如何抬筆——並逐漸辨認出「習慣」何時終止、「遲疑」何時開始。旁觀是他的第一門學徒工:在能叫出魔印 (wards) 名稱之前,他已能叫出「手開始發抖的那一刻」。

他察覺「故事」與「接縫」之間的落差。日間的講法裡,村落勇而無縫;薄暮時,他卻看見停頓的眸光與拖移的腳步,與吟唱不盡相符。這道落差沒有讓他憤世,而是讓他好奇。他開始像別人收工具那樣收集「小矛盾」,把它們攤在門廊上,看能拼出什麼樣的理解。

臉孔成了可讀的文本。他聽得出長者的聲音何時堅定、何時在爭取時間;他讀出磨坊主的謹慎有時是關照、有時是自我保護;他分辨吟遊詩人 (Jongleur) 的副歌既是記憶、也是編輯。少年並不敵視權威,他只是對含糊過敏。他的提問,源於想讓防線更厚,而非更薄。

名字讓學習具體。他注意到亞倫·貝爾斯 (Arlen Bales) 比別人聽得更久,會問讓大人不安的問題——誰來決定、要等多久、萬一魔印線 (wardline) 失守怎麼辦。他也看到希兒維·貝爾斯 (Silvy Bales) 如何用任務安撫恐懼、傑夫·貝爾斯 (Jeph Bales) 如何在謹慎與自尊間取衡。對少年而言,教育是一家子的「方法」,而不是一串「規條」。

到夜深時,旁觀成熟為第一項也最危險的能力:推論。從一道抹痕,他能猜出匆促的手;從一瞬遲疑,他能猜出心中的疑點;從一次刻意的深呼吸,他能猜到下一個抉擇正要落下。他仍然年幼,但提問已有份量。那些問題不是指控,而是把燈稍稍傾斜,好讓所有人能看見同一條接縫。

旁觀開始變成「蒐集」。他在心裡設了一座資料櫃:天冷時門閂會卡幾拍、下雨後哪條接縫最容易抹糊、哪一組呼喊對詞回應得最快。標語逐步讓位給事實。他懂得恐懼不是一個大塊,而是許多微小的節拍;而把節拍記在心上,是連孩子也能攜帶的力量。

問題聚焦在「因」,不是「人」。他不問「誰失誤」,而問「先失效的是什麼」——乾掉的刷子、下坠的門楣 (lintel)、慢了一拍的口令。大人聽見的是指責;他要的是診斷。文本讓我們感到他的挫折:回答往往是自尊或箴言,而不是步驟;也正是這道落差,養大了他不放棄提問的決心。

語言成了他的工坊。他把新詞彙拿去試——「次序 (sequence)」「覆核 (verification)」「門檻 (threshold)」——觀察人們的反應。有些人變得柔軟,會給出步驟與量度;另一些人變得堅硬,把它聽成挑戰。他學會好問題應像工具:針對到能就位、輕巧到能傳遞、堅固到不被憂慮掰彎。

榜樣開始增殖且分叉。他注意到希兒維·貝爾斯 (Silvy Bales) 以分派任務來安撫、傑夫·貝爾斯 (Jeph Bales) 把謹慎翻成家務、亞倫·貝爾斯 (Arlen Bales) 則不肯以「向來如此」作結。他各取一法:讓手動起來的安慰、讓腳動起來的審慎、讓防線動起來的好奇。成長,對他而言,是選擇先伸向哪一種方法。

最後,旁觀綻放為「小小實驗」。他計時「加撐條」與「不加撐條」的開門差距,測試燈號沿屋列傳遞的速度,拿廢木板描出練習用的接縫,驗證哪種筆劃順序最耐震。這些並非違逆,而是以測量為師的學徒工。少年依然年幼,但他的問題已附帶數字——而數字,即使在子夜,也不容易被忽視。

當少年找到「槓桿」,旁觀開始傾向「能動」。他發現微小的預備——繩索盤放的位置、門閂的斜角、哪一段接縫加厚——會改變壓力下能做與不能做的事。這是第一場無聲的革命:黑夜不只被忍受,也能被先前的雙手改造;而即使是孩子,也能派上那雙手。

他的提問從「一家之內」擴到「整個村」。他想知道誰制定燈號、為何有些門廊的配件較佳、草地上寫下的規矩如何變成最外一扇門的習慣。制度逐漸浮焦。少年開始把「政策」當成草稿而非聖旨,並試探一個審慎的建議能否在不撕裂的前提下移動那條線。

好奇心推他越過樹籬去看地圖。他問河橋鎮 (Riverbridge) 用何種信號、安吉爾斯 (Angiers) 在歌裡講什麼、自由城邦 (The Free Cities) 是否也用同樣的呼喊對詞。解放者 (The Deliverer) 的傳說吸引他的,並非「命定」,而是「設計」:那些英雄在黃昏做過的事,有哪些是普通村落今晚就能借來的?世界在他眼裡,是一冊方法的圖錄。

恐懼被他轉寫成「資料」,而非禁忌。他記錄地心魔物 (corelings) 會在抓刮之前發出的哪些聲響、哪些風勢像爪、哪種寂靜意謂巷道安全。他不裝作不害怕;他換成把恐懼拆名成零件,讓剩下那些無法言說的部分縮小。文本呈現他把問題從「我勇敢嗎?」改寫為「我準備好了嗎?」

最後,少年的倫理開始成形。他掙扎於「守住魔印線 (wardline) 的義務」與「回應呼救的義務」之間。他尋找的是「判準」而非「允許」:哪些門檻觸發援助、哪些憑證讓風險公平、哪些例行把慈悲變成可由全村共同負擔的東西。此處的懷疑,並非反叛;而是足夠固執的關照,要求一條更好的路。

從「看」到「開口」的關鍵,是社交而非技術。少年發現,私下發問尚可被包容;一旦在草地上提問,空氣就變了——大人互相對看、故事變得僵硬、流程忽然需要被辯護。這讓他學會第二門工藝:把提問安放在「會打開門」的時刻,並挑選能把答案變成行動的聽眾。

他用「孩童尺度」試作勇氣。他與兩個同伴排演呼喊對詞,把門廊遊戲設計成燈號的鏡像,還用齊腰高的欄杆練拋繩。遊戲成了縮尺版的政策。因為把賭注縮小,他能驗證「步驟的最佳次序」,再把「雙手試過的證據」端給只信手感的大人。

權威被他改做「研究對象」,而非「阻礙物」。他繪出誰擁有什麼決定權——誰在拂曉保管帳冊 (ledger)、誰在風暴 (storms) 後調整次序、物資吃緊時誰負責刷具的領還。少年不再把「不行」當牆,而是把它聽成「在村落電路上的座標」。一旦知道選擇住在哪扇門,他便能把對的問題帶到對的門前。

恐懼的詞彙與他的詞彙一起擴張。他把「驟然驚惶」與「緩慢焦灼」分開,理解哪一種需要「深呼吸」,哪一種需要「任務」,也觀察到清晰的動詞——檢查 (check)、發信 (signal)、加撐 (brace)——比安慰更快穩住人群。重點不是把恐懼視為恥,而是讓恐懼服膺於結構;一句好句子,有時與一條厚實的接縫 (seam) 一樣有防護力。

最後,他開始嗅到另一種技藝的地平線:超越模仿大人,走向「發明」。若每逢雨天同一處接縫必被抹糊,為何不改筆劃順序;若每逢嚴霜門閂必卡,為何不調整角度;若呼救常被風吃掉,為何不加第二層口令。少年的問題不再是向上請示的「能不能」,而是向前繪圖的「怎麼更好」——一份份把線條畫得更能承受的初稿,為未來的堅固奠基。

黑夜為少年提供了「勇氣的文法」。他明白「備戰」是一句帶動詞的句子——檢查 (check)、發信 (signal)、加撐 (brace)、引導 (guide)——而每個動詞都有自己的拍點。當大人漏拍,他能說出是哪個動詞掉了。這份流利不是逞強,而是一張在恐懼擾亂思緒時仍能攜帶的地圖。

他的提問長出「範圍倫理」。他開始用「能保護多少鄰居」來衡量主意,而非聽起來多漂亮。一個能改善三個門廊的鉸鏈修正,勝過只救一門的巧妙小撇步;一套孩子也能記住的燈號,勝過只有聰明人懂的複雜訊令。對他而言,「智慧」的尺度是「可攜性」:在壓力下跑得最快的,往往最真。

想像被轉譯為實務。他提出微改——在雨水匯流處加厚接縫 (seam)、調整易結霜的門閂角度、把繩索預先盤在迎風的欄杆上——並看著大人試行。一旦有效,他就把它記下,看著它長成例行。他發現「創新」並非奇蹟,而是對日常做一連串「承受得住的修訂」。

英雄從雕像變成「範本」。解放者 (The Deliverer) 不再只是救主,而是一門課綱:關於黃昏的思考方式,關於把敬畏拆成步驟的習慣。他因此留心亞倫·貝爾斯 (Arlen Bales):不是為了膜拜果敢,而是學習那種「下一步是什麼」的紀律。在這樣的理解裡,勇氣不是沒有恐懼,而是擁有次序。

拂曉時,他跨過了一道靜悄悄的門檻。他仍小、仍在聆聽,但他的「看」已具份量:他能把一道抹痕翻成問題、把一個遲緩翻成方案、把一抹恐懼翻成工具。文本將他留在「旁觀成為貢獻」的邊緣——在那裡,孩子謹慎的言語也能加厚一道線。村落尚未把這稱為「魔印視覺 (Wardsight)」,但它起頭時,看起來正是如此。

未來的陰影:為反抗鋪下的心理伏線

反抗首先是一種對「上限」的私人測量。少年看見大人把防禦魔印 (Defensive Wards) 當成「天花板」而非「工具」,於是感到「存活」與「主權」之間仍有距離。每一次在門閂前的停頓、每一段以「事情本來就是這樣」收尾的故事,都種下另一個敘事:也許那條線可以移動。反抗的種子不是憤怒,而是對「僅因古老而看似自然的邊界」產生的好奇。

不安繫在名字與地名上。亞倫·貝爾斯 (Arlen Bales) 比別人聽得更久,也會問為何圓陣不可重畫;自由城邦 (The Free Cities) 與安吉爾斯 (Angiers) 的傳聞暗示風俗各異,或許所謂「必然」只是「在地」,並非「絕對」。就連解放者 (The Deliverer) 的傳說也從「預言」轉成「可能」:若救贖曾被設計過,它就有機複製。少年把這些端倪存檔成「藍圖」,而非「奇蹟」。

恐懼從獄卒變成老師。他把地心魔物 (corelings) 的聲響與接下來的攻勢一一對照,發現驚懼自有規律。當恐懼變得可讀,它的「法則性」便鬆動了一些。這裡的反抗是「知識論式」的:能命名,便能鬆綁。當夜被譜成節拍而非奧祕,心智自然會追問:下一個拍點能否加進去?

權威顯出自己的縫。少年分辨長者何時以理由護航流程、何時以名望護航;聽見吟遊詩人 (Jongleur) 如何為了副歌而修剪記憶;也看見一則帳冊 (ledger) 紀錄比一場爭論更快關上問題。這些觀察不會養成輕蔑,而是長出「判準」。他開始相信,有朝一日「更好的理由」能推翻「更舊的習慣」。

最後,希望前來應徵工作。他腦中浮現微小的改動——在雨水匯流處加厚接縫 (seam)、當風吃字時加上一道備用口令、把容易結霜的門鉸角度微調——並意識到這些改動若被倍增,足以改寫黑夜的契約。預示反抗的不是演說,而是原型:一連串謙遜的修訂,指向一個村落「選擇多於恐懼」的未來。

反抗最初以「懷疑」為演練。少年留意到「規矩就是規矩」往往沒有理由,而有理由的說法又常與事實不合。每一次不相稱,都是一場對「必然性」說不的預演——不是否定人,而是否定「非如此不可」。

預示藏在「後勤」裡。他看見村落最強的習慣,常是向「方便」聚攏,而非向「有效」聚攏——繩索盤在好看之處,而不是順風之處;燈號為記憶簡易而設,而非為噪音環境而設。於是「秩序可被重新設計,而非只被遵守」這個念頭,成了文本中悄然點亮的火花。

「比較」是溶解敬畏的溶劑。河橋鎮 (Riverbridge) 與安吉爾斯 (Angiers) 的做法在邊角上各異——這裡多一道次序、那裡換一種門鉸——而這些差異鬆動了「只能如此」的束縛。若實務可變,結局或許取決於設計,而非命數。解放者 (The Deliverer) 於是變成一個「假說」:救贖也許來自「方法的可擴展」,而非「奇蹟的降臨」。

恐懼本身夾帶「許可條」。當少年能預測地心魔物 (corelings) 的聲響對應哪一種攻擊時,他便直覺到「模式可用反模式對付」。有節拍之處,就能編對節拍。心智一旦開始數拍,便會起草「尚不存在的回應」。

道德視野也向前傾。他開始以「未來的使用者」——孩童、疲憊者、受驚者——來檢驗點子,而非以創造者來衡量。凡是能拉低技術門檻的發明,都像是在朝反抗邁進,因為它把權力從「天賦」轉移到「程序」。那條線不會被演說推動,它會在「更多雙手能推動它」時向前移動。

反抗的氣息,往往在「安全擦痛尊嚴」之處聚攏。少年留意到,為了存活,人們要在草地上壓低嗓音、把想法修剪到合框,彷彿必須以自尊交稅。那些本應庇護的符號,開始像懸在頭上的東西。裂縫不是對長者的憎恨,而是這種信念:安全與身段,不該彼此為敵。

對儀式的疲乏轉化為對「設計」的胃口。他蒙眼也能背出門廊次序,但毫無精進的重複嚐起來乾澀。村落越把例行當作終點,他越懷疑例行只是一座鷹架。心底浮現的渴望不是打碎有效之物,而是「把有效之物繼續砌高」,直到它不只管用、也會呼吸。

反對者為他的意志刻出輪廓。一位受敬重長者輕聲說「還不到時候」、一位鄰居尖銳地問「你憑什麼」、吟遊詩人 (Jongleur) 的整齊副歌刪掉了混亂——每一件都教他:自己不想成為那種任性、針對個人、只圖表演的反抗。他所想像的對抗,應該是另一個頻段——程序性的、可移植的、因為有幫助而難以被駁回。

符號的意義開始傾斜。曾代表安穩的魔印線 (wardline) 逐漸像一條「地平線」,而地平線是要被靠近的。他也發現語言能凍結亦能解凍:稱它為「邊界」雙腳便停;稱它為「原型」雙手便到。就連地心魔物 (corelings) 的可怖聲響,也像是提示;他人聽見終止,他卻聽見「預備拍」。

靜默的承諾在積累。他在口袋裡記下微小改良與誰願意傾聽;他勾勒出孩童可唱的燈號句型;他留意哪幾戶在巷口有信使 (Messengers) 時回應更快。這一切尚非反抗,卻已是「未來論證的文法」——一種將要求提貝溪鎮 (Tibbet’s Brook) 在不拋下防禦魔印 (Defensive Wards) 的前提下,選擇繼續成長的語法。

「預兆」是由微小選擇發聲。少年開始站在能同時看見兩個門廊的位置,把粉筆屑悄悄裝入口袋,並在口令後數第二拍而不是第一拍。這些都沒有違規,卻全都在排演另一種姿態——把眼睛放在邊緣、把手準備在「能修改」的位置、把注意力調到「夜裡沒人看」的那一段。

不信服穿上了「耐心」的外衣。他不再在爭吵的高點辯論,而改在拂曉帶著草圖、計時結果與一只借來的門鉸回來。言詞降溫,手便願意一試。這套策略很安靜卻徹底:讓「流程」成為辯場,而非「自尊」。當異議被當成「維修工單」而非演說,他發現實作比辯詞更常接納新法。

他建立一座「差一點」的私藏書庫。雨後「差一點」安全的接縫 (seam)、大風中「差一點」聽清的口令、嚴霜裡「差一點」闔上的門閂——每一次「擦肩而過」都變成研究。反抗在此長成「檔案員」的形狀:把習慣只差一點就失效的摩擦點逐一歸檔;而未來,正是在那一點點空隙裡撬開。

盟友先以「聽者」之姿出現,才以「領頭者」現身。那位願意把問題回問回來的信使 (Messengers)、把更佳筆畫順序傳授出手的草藥師 (Herb Gatherer)、坦承自己曾為方便而非穩固作選的磨坊主——他們尚未加入任何「事業」,卻證明「方法」本身有其擁護者。少年學會像收集節拍那樣收集人:按「有用」而非按「響亮」。

章節種下最後一粒種子:「旅行」作為改變的文法。地名與地圖——河橋鎮 (Riverbridge)、安吉爾斯 (Angiers)、自由城邦 (The Free Cities)——開始不再像傳說,而像「路線」,讓點子得以步行其上。若設計能移動,邊界就留不住方法。此一體認,正是反抗的低鳴:夜很大,路也很大。

決心被壓縮成習慣。少年開始以兩行「夜終筆記」收束一天——「先失效的是什麼、最快奏效的是什麼」——把紙條塞在門邊的刷子下。這套儀式不只是為了記憶,更是一張「明天帶著修訂回來」的承諾。未來的反抗者不靠吶喊,而是靠「迭代」。

想像從門廊擴張到地圖。若接縫 (seam) 能在此處加厚,村與村之間的路徑也能「加厚」;若一條巷的口令能加倍,整座城鎮的傳遞規程也能標準化。於是河橋鎮 (Riverbridge)、安吉爾斯 (Angiers)、自由城邦 (The Free Cities) 這些名字,不再只是目的地,而像是讓方法「行走與倍增」的電路。

英雄被重寫為「程序」。解放者 (The Deliverer) 不再是單一不可及的壯舉,而是一份紀律清單——觀察、測試、修訂、教導。少年看著亞倫·貝爾斯 (Arlen Bales) 讀出同樣的文法:會讓出空間的問題、留有證據的嘗試、可被複製的修正。將來的反抗,會以這種節奏發聲。

恐懼交出最後一課:它更怕系統,不怕演說。被譜成節拍的地心魔物 (corelings) 聲紋、被歸檔的「差一點」清單、被精煉的燈號句式——它們共同證明,驚懼會輸給「協同」。多數人把地心魔域 (The Core) 視為必須忍受的深淵,少年卻把它當作可建模的問題空間。心智一旦受過「節拍訓練」,便會想像能「擴散」的對節拍。

拂曉時,預示有了形體:可攜帶的勇氣。一撮粉筆、一個計時步、一只通用門鉸、一道人人能背的提問。表面上沒有東西被打破,但一切都已準備好改變。當黑夜再臨,村落仍會點亮門廊——然而在節奏裡,已有一個孩子學會如何把那條線推動。

- 點擊數: 197