奇幻聖殿:網站自我介紹

在這裡,評論不再只是簡短的文字,而是一場穿越世界的旅程。

我們用數萬字的深度剖析,追尋角色的靈魂;

我們用雙語對照的文字,讓知識成為橋樑;

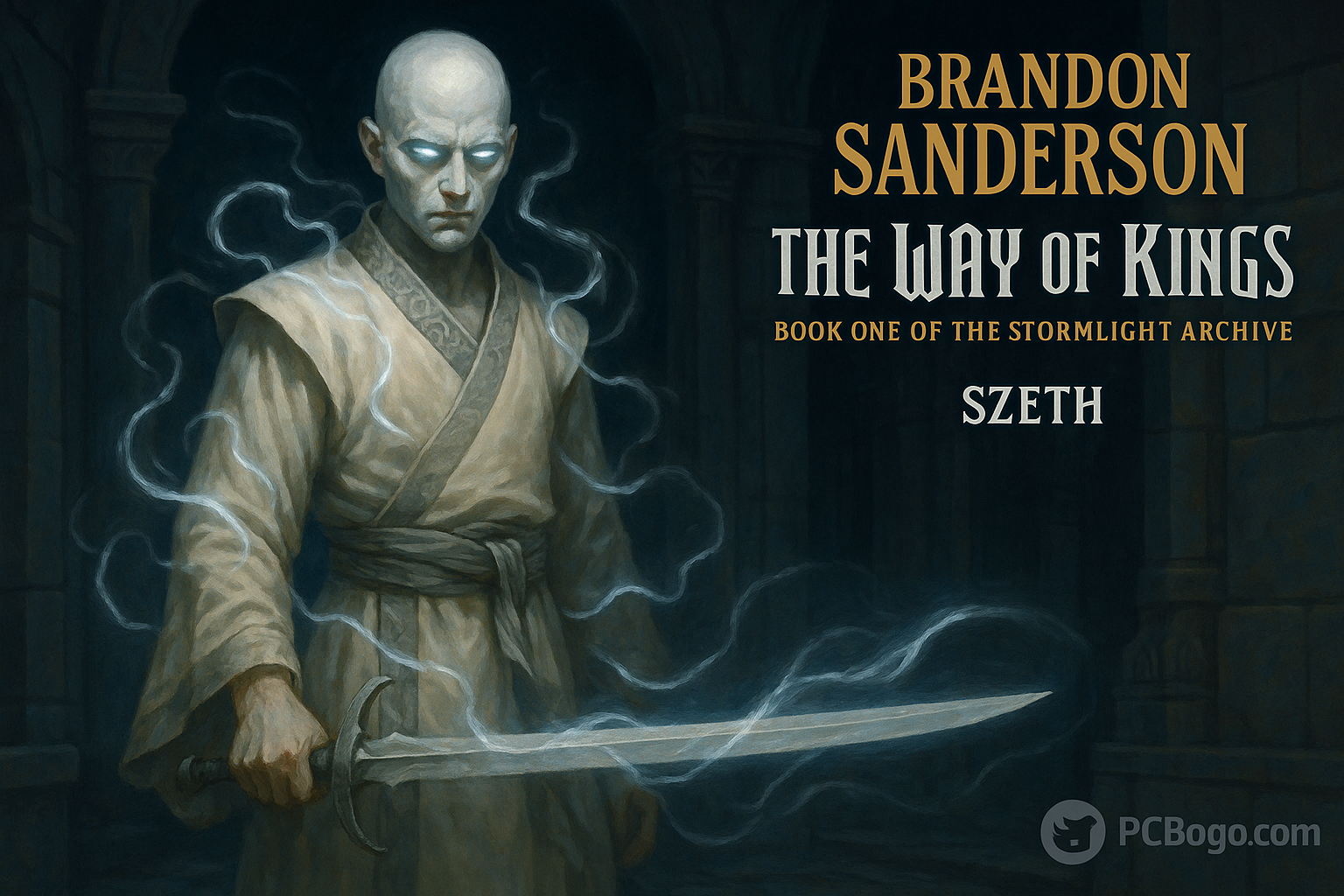

我們用原創的史詩畫作,將紙上的傳說化為眼前的風暴。

這裡不是普通的書評網站。這是一座 奇幻聖殿 —— 為讀者、學者,以及夢想家而建。

若你願意,就踏入這片文字與光影交織的疆域,因為在這裡,你將見證:

評論,也能成為一部史詩。

刺客的宿命與戰爭的序幕

布蘭登.山德森 著

刺客的登場:序曲的震撼開端

〈序曲:殺戮〉把讀者直接拋入雅烈席人(Alethi)與帕山迪人(Parshendi)締結條約的慶宴核心;舞樂與禮儀鋪陳出羅沙(Roshar)的權力戲劇,同時暗處的動盪正在醞釀。賽司(Szeth)並非逐名逐利的刺客,而是被迫服從的執行者,因此他一出場就帶著悲劇色彩。行動被安置在科林納(Kholinar)皇宮的重重守衛與繁文縟節之中,更凸顯秩序與即將爆裂的混亂之間的尖銳對比。

賽司的「作業流程」讓一切可信。他吸入颶光(Stormlight),以封波術(Surgebinding)的「捆縛」改變重力與黏著力,在牆壁與天花板間奔行;他以碎刃(Shardblade)對上身披碎甲(Shardplate)的敵人。山德森以「規則優先」的魔法觀念書寫戰鬥:力量像物理而非心願。同時我們也瞥見科技(法器 fabrial)與宗教(弗林教 Vorinism)如何共同構成羅沙的權力語法。

雖然行動冷靜精準,賽司的內在卻滿是拉扯。他在移動中落淚,為無辜死者感到沉重,一再確認任務邊界,彷彿在尋找能解除罪責的條款。這種「情感/命令」的對抗,直指全書的倫理核心:在寂滅(Desolation)的陰影、誓盟(Oathpact)的傳聞之下,人是否仍能做出選擇?

當賽司面對加維拉.科林(Gavilar Kholin),我們看到的不只是君王的終幕,也是歷史的分岔。此一死亡將迫使雅烈席人與帕山迪人重述彼此,推動整個羅沙走向破碎平原(Shattered Plains)的長期消耗,並把燦軍騎士(Knights Radiant)的傳說從史冊邊角拉回敘事中心。這一夜的宮廷,成為全書龐大機械的主發條。

章末留下兩個伏筆:其一,國王臨終對「言語與誓言」的囑託,暗暗連結未來與達利納(Dalinar)的內在甦醒;其二,那件神祕之物的轉交,宣告更深沉的力量正逼近。作為《王者之路》的開場,這一章同時完成世界展示、魔法定律示範、道德張力設定與劇情引爆,清楚宣示這是一部關於責任、誓言與代價的史詩。

山德森以緊密的「貼近第三人稱」塑造鏡頭:我們跟著賽司(Szeth)調整呼吸,看見颶光(Stormlight)在他皮膚邊緣泛光,聽見腳步被掛毯與石材吞沒。章節用「動作」教規則而非停下解說——每一個微目標(越過走廊、破門、繞過守衛)都示範一種能力與其邊界。節奏在突進與靜止間切換,像把緊張感蓄積在一扇尚未泄壓的閥門後。

科林納(Kholinar)皇宮本身在不打斷行動的情況下完成世界觀鋪陳。走廊由錢球(spheres)照明,雅烈席人(Alethi)宮廷的財富字面上發出光;僕役與士兵在禮節的網格中移動,將淺眸(lighteyes)與深眸(darkeyes)分層。弗林教(Vorinism)的禮儀透過細微稱謂與動作浮現,顯示信仰與階序如何在危機中仍規訓反射。政治、宗教與建築化為「地形」,被賽司像讀地圖般讀取。

在機制層面,本章把颶光與封波術(Surgebinding)在壓力下的表現講得更清楚。賽司先吸光、再消耗:重力被改寫,令身體向側方「落下」;黏著力讓表面化為膠;當庫存見底,光自毛孔逸散。面對披碎甲(Shardplate)的持刃者,他避開碎刃(Shardblade)硬碰硬,而是靠角度、動量與時間差取勝。戰鬥像一場應用物理:勝負來自組合定律,而非違反定律。

倫理層面上,這套編舞同時是一份意圖帳冊。賽司的技術無可挑剔,抉擇卻被悲傷與拘束所框;他尋找那條既能完成命令、又盡量減少附帶傷害的「窄路」。那句「語言能像捆縛一樣束縛人的行動」的母題,沿著他的內心獨白鋪陳,預先鋪出本系列對「工具」與「選擇者」差異的執著。

作為序曲,這一段是整部史詩的「兌付承諾」:燭光旗幟下的政治角力、可擴展為戰爭規模的硬規則魔法,以及關於「程序化的力量如何承擔責任」的道德辯論。它讓讀者預期往後羅沙(Roshar)將迎來更龐大的後果——戰事、遠征與被視為傳說的秩序再臨——而不在此時把牌一次打盡。

本章最先建立的是「色彩與光」的語法。賽司(Szeth)在一場需要潛行的夜裡身著白衣,像是一種帶有儀式性的坦率而非隱匿。皇宮由錢球(spheres)發光;財富在字面上散發亮度,而同樣吸入這些光的刺客,則用颶光(Stormlight)改寫重力。地板變成牆、天花板變成道路的「垂直性翻轉」,預示《王者之路》對秩序顛倒與代價承擔的持續關懷。

在政治層面,刺殺被安排在能產生最大「可見度」的時刻:締約宴會、旗幟招展、目擊者雲集。敘事強調「觀感」與「結果」同等重要——擊殺發生在外交的關節上,於是儀式瞬間被轉化為戰端,合理鋪軌到後續的破碎平原(Shattered Plains)征戰。山德森並未要讀者「相信」戰爭必至,而是展示宮廷之夜如何一步步推動羅沙(Roshar)走向全域後果。

「行動者的能動性」是本序曲的安靜挑釁。賽司技術無懈可擊,卻受拘束驅策——他之所以行動,是因為持有者的命令,而非理念的共鳴。那些乾燥、帶有程序味的指令,重量往往勝於刀鋒。這種悖論是刻意鋪設:一套能賦予身體力量的機制(封波術 Surgebinding),卻在倫理上掏空選擇,為全系列將展開的「工具/主宰/服從代價」之辯打下根基。

在形式上,場景是一次「受控揭示」的練習。規則總在需求邊界現身:需要越過缺口時才出現捆縛,庫存見底時才出現颶光的逸散,質量對撞時才聽見碎甲(Shardplate)的摩擦與崩裂。聲響設計——被掛毯吞沒的腳步、驟然的金屬巨響、再回到呼吸——形成像倒數一樣的脈動。文本不靠停下講解,而讓後果教會讀者,理解與風險在同一個心跳抵達。

作為序曲,它同時是論述提要:力量在此同時具備程序性(颶光與封波術)、政治性(誰來定義死亡的意義)、與個人性(當人被語言與命令組成的機器裹挾時,是否仍能成為選擇者)。這個三重結構,將在後續推動誰參戰、為何而戰,以及一紙誓言能如何改變一個人。

置於神話感濃烈的〈楔子〉之後,〈序曲:殺戮〉完成敘事尺度的轉換。神將(Heralds)與誓盟(Oathpact)退到背幕,鏡頭改而聚焦於宮廷走廊、衛兵的日常與一名被拘束的行動者。貫穿其間的仍是「言語與誓言」:只是它們不再以天啟式的背棄登場,而是透過條約、頭銜與臨終囑託發生效力——把本書的命題從「天庭」移入「廊道」。

締約宴會使語言化為機械。簽名象徵和平;刀鋒讓同樣的簽名瞬間燃成怨懟。這場刺殺如同「反向言說」——在事件發生的同時,直接改寫了儀式的意義。由於擊殺落在正當性的樞紐上,它才得以合乎情理地延展為破碎平原(Shattered Plains)的戰役與膠著,在那裡政治以另一種方式繼續。觀感與法理在此緊密熔接。

整段高潮其實建立在一套安靜的「物質邏輯」上。錢球(spheres)照亮走廊、支應宴席,同時也儲存賽司(Szeth)用來「違逆重力習性」的能量;當庫存被消耗,房間隨之變暗,呼吸在壓力中泛白。這套「光的經濟學」讓奇觀具有工程學的清晰:力量有限、可度量、可交易。序曲因此預埋一條長線,把貨幣、技術與信仰——法器(fabrial)、金庫與禮儀——編成同一個系統。

人物則在「採用何種手段」中顯形。賽司偏好角度而非壓制、時間差而非逞勇、以最小力度達成最大目的。白衣像是一種公開告白,拒絕以黑暗遮掩血跡;他的落淚並不否定專業,反而成為其道德配重,強調「執行」與「承擔」必須共現。技術於是成了證詞。

重讀時,這場景處處皆伏筆——誰掌握內情、哪些誓言仍在生效、以及言語如何在多年後仍能驅動軍隊——但在當下它從不犧牲清晰。行動教規則,後果教利害。作為《王者之路》的入口,序曲與讀者立下契約:此刻給你精準與推進,將來在整個羅沙(Roshar)兌現其廣度與清算。

這一段以「動作場面」偽裝為「閱讀教學」。它教我們:言語是可束縛行動的技術,光是貨幣與燃料,運動則是語法——用方向、速度與接觸書寫的句子。若說〈楔子〉以神話論證,則〈序曲:殺戮〉以流程論證。從這裡開始,小說要讀者把每一道誓詞、每一筆帳目、每一個腳步,都視為同一套因果語法的一部分。

它的道德核心不是擊殺本身,而是「被見證」。宮廷侍從與衛兵構成的合唱團,將把此事的不同述說傳向各家各軍,讓意義在流通中被「協商」而非「宣告」。賽司(Szeth)的眼淚並未軟化行動;它們只是把事件置於「被迫之中仍需抉擇」的格局,指出「執行命令」與「同意命令」之間的裂隙。全書最持久的追問——誓言會如何改變一個人?——在此以活生生的張力登場,而非抽象命題。

在技藝層面,此處的掌控精準:貼近第三人稱的鏡頭把我們留在呼吸與重心之內;聲響在靜謐與金屬巨響間交替;剪接多半停在動作而非解說。更重要的是「留白」——未被展示與未被言明的部分,也完成編舞:未點名的主使、曖昧的來歷、像比傳令者更古老的命詞。當下的畫面明晰,畫面外的框架卻刻意保留不確定。

物質文化悄悄把奇觀與責任縫在一起。錢球(spheres)同時照亮政治、資助宴席,亦驅動我們所見的壯舉;法器(fabrial)在視野邊緣閃爍,像在預告工程學將與傳說同等重要。連生態也參與其中:精靈(spren)將把情緒與創傷外化為可讀的記號——風靈(windspren)、痛靈(painspren)、懼靈(fearspren)——讓內在狀態轉為世界可讀的「籌碼」。在此,力量運作都會留下「收據」。

作為《王者之路》的序曲,這一幕與讀者簽下契約:此刻給你精準,往後給你廣度。它播下將受嚴苛考驗的角色線索——達利納(Dalinar)對「言語」的清算、卡拉丁(Kaladin)在壓迫之下把「憐憫」變成一門物理、紗藍(Shallan)與「真相」的交涉——並在不提前揭牌的前提下,把我們導向破碎平原(Shattered Plains)。當科林納(Kholinar)的門在夜裡闔上,我們已明白這場賭注:在羅沙(Roshar),能驅動軍隊的力量,也同樣驅動靈魂——而兩者都以「光」與「語」為度量。

白衣之影:賽司的身份與矛盾

賽司(Szeth)在適合潛行的夜裡選擇白衣出場,這更像自我控訴而非偽裝;此色拒絕一切藉口,宣告接下來的行動無法被掩蓋,首先無法瞞過執行的人自己。自開場一息起,他就不是狂熱者或傭兵,而是一名被拘束的專業實踐者——擁有極致技藝,卻渴望隱形而不得。

他的服從是「程序性的」,而非「信仰性的」。他之所以行動,是因為某個當下擁有「指令話語權」的人能以語言束縛他;牽引他的不是信念,而是流程。這樣的區別改寫讀者的倫理視角:可怕之處不在能力,而在把「人」變成「功能」的機制。於是本序曲以悖論界定賽司——身體擁有最大的能動性,意志卻擁有最小的自由。

他手中的工具讓此矛盾更鋒利。他吸入颶光(Stormlight),以封波術(Surgebinding)精準運算,手執碎刃(Shardblade)迎戰披著碎甲(Shardplate)的對手。力量集中於一個並不主張其正當性的行動者身上,於是每一次壯舉都像一種告白:因為「能」,所以「必須」。編舞雖然優雅,卻不斷把我們帶回同一個作者性問題——是誰決定此刻、在此地消耗這份力量?

社會視覺把陷阱加深。在一個淺眸(lighteyes)主宰、深眸(darkeyes)服務的宮廷中,賽司游離於預期的階梯之外,既不按尋常的贊助人—侍從關係回答,也不受常規位階約束。他的淚水並不否定專業;它們是註解,強調「沒有同意的熟練」是一道不會止血的傷口。讓他「含淚不停步」,文本拒絕以技巧抹去代價。

最後,場景把賽司定位為本史詩關於「誓言與自我」命題的一面鏡子。在羅沙(Roshar),語言建構結構:條約、階序、傳承。賽司的兩難——當他人的話語在遠處簽下、卻能在此地驅使他的雙手,他如何保持作為「自我」——預示了更大的敘事:守誓或毀誓,將如何塑形、腐蝕或救贖一個人。定義他的,從來不是他能做什麼,而是他不被允許選擇什麼。

在此,白色不是偽裝,而是紀律。賽司(Szeth)把白衣當作外顯的「誓詞」,拒絕以隱身之說卸責;既然行動必須完成,他便不假裝它可以被遮蔽。這種配色把刺殺從「匿蹤的技藝」轉化為「責任的儀式」,要求施行者直視後果。

他的身分被書寫進名字的構詞裡——血緣、監護與債務被綑成同一條線索,聽起來不像宣示榮耀,更像承受重負。這種「歸屬/放逐」的雙重狀態,伴隨他每一個精準步伐。

對賽司而言,服從是契約化且逐字面的。他盡可能在語言所容許的最窄範圍內執行命令,完成字面要求而不擴張傷害。這並非斤斤計較,而是自我保存:在被迫之中為「作者性」留下狹窄空隙。序曲因而呈現一種「能動語法」——最小的選擇(路徑、角度、時機)都成了抵抗自我抹除的方式。

他的工具讓這個悖論更加尖銳。他吸入颶光(Stormlight)、以封波術(Surgebinding)節制運用、手持碎刃(Shardblade)——一把乾淨到足以掩飾代價的武器。編舞看似無懈可擊,文本卻持續讓「道德殘留」浮上檯面:優雅不能赦免。賽司的淚水正是對華麗的反旋律,提醒精準與痛感應當同框。

在社會視野中,賽司成為雅烈席人(Alethi)階序(淺眸 lighteyes/深眸 darkeyes)裡的擾動。他穿越各級而不屬於任何一級,是「流程」的使者而非「庇蔭」的產物。這種「介於其間」正是重點:他是故事早期的證據——在羅沙(Roshar),權力可以被行使而無須附帶所有權;一個人可以在眾目之下行動,卻無法以「自我」之名被承認。白衣所命名的兩難,不是他能否行動,而是行動之後是否仍有一個「他」來承擔行動。

白色在此像是一種禮儀,而非潛行——一套主動迎接污痕的制服,讓行動留下可被閱讀的記錄。賽司(Szeth)彷彿把自身當成帳簿:踩在石面上的每一次接觸、每一次屏息、每一滴濺落的血,都是他拒絕抹除的分錄。所謂純白,並非清白,而是「代價必須可見」的宣告。

他的自我,靠「分隔」被勉力維持。他用程序化語句在心中與自己對話,把每個動作修剪到語言所允許的最窄服從:選路徑而非換目標、選角度而非加配額、選時機而非逞激情。他不能拒絕任務,但可以拒絕擴大傷害——這道微小差距,讓「自我輪廓」得以在壓迫中保留。

技術使身份凝固。他把颶光(Stormlight)當成借來的資本,透過呼吸與姿勢精打細算地花用;以封波術(Surgebinding)節制運行:蒐集動量、運用黏著,並把光的逸散視為成本的刻度。以這種方式處理力量的人,把力量視為債,而非權——而債務最終記在他的名字上。

宮廷對他給出的,是「符號讀法」而非「人格讀法」。在以淺眸(lighteyes)/深眸(darkeyes)劃界的廳堂裡,賽司的白衣與異域技法被視為擾動,目擊者便依其政治需求翻譯他:有人把他讀成訊息,有人讀成威脅,有人讀成開戰理由。被所有人看見,卻不被任何人「認出」,本身就是一座牢籠。

序曲將他置於「從未被允許做出的選擇」的反面:他不宣示任何旗幟、沒有屬於自己的誓言與名分。這份缺席,成為全書的施壓點——既然《王者之路》將要求領袖與士兵以言語自我拘束,那麼一個連言語都不屬於自己的人將何以為繼?賽司的兩難,正是往後清算轉動的樞紐。

白色是「後果宣示」。賽司(Szeth)以一身易於成為目標的顏色行動,拒絕刺客慣常以祕密換取安全的交易;他選擇讓自己可被看見,把可見性當作一種責任。這抹白像恆常的自白:若有傷害,就不以黑暗或服裝掩飾。

他的悲傷是受訓練的,而非使人癱瘓的。淚水在步伐不亂中到來,像一場維持「自我不被功能化」的私密儀式。文本讓哀悼與技藝並存,避免表演被美化;情感像加裝在力量上的節速器,提醒沒有良知的技巧只是速度。

一套「不升級」的準則規訓他的作法。他精打細算地花用颶光(Stormlight),讓每一次捆縛僅解決眼前課題,把附帶損害視為需被最小化的工程變數,而非理所當然的代價。封波術(Surgebinding)因此被運作為「足夠的倫理」:恰當力度、精確時長、可控釋放。這份節制不是美學,而是在壓力下維持身份。

作者性始終是中心裂縫。驅策他的命令帶著可轉移、程序化的屬性,能在不同掌握者之間流動,卻由他承擔執行的烙印。序曲以柔軟的細節——腳步、呼吸、從毛孔滲出的光——不斷追問:若「原因」屬於他處,而「觸碰」屬於賽司,責任究竟居於何處?

在形式上,他在此段落呈現出一首「活的凱特科(ketek)」:對稱的限制、帶變化的重複、返回卻已不再相同。他以「工具」身分開場,也以「工具」收束,但每一次循環都疊加了道德殘留。這樣的設計,為全書在羅沙(Roshar)所展開的追問先行定調:誓言、法度與名字如何同時「建構」人生也「囚禁」人生——以及,在偏好把「某個人」化為「某種功能」的系統裡,一個人要如何仍然是「人」。

白色在此成為「自我清算」的命題。賽司(Szeth)讓自己成為最容易被看見的存在,把行動轉化為一份無法卸責的紀錄;他同時是「工具」也是「見證者」。這抹顏色宣告:行為的殘留會附著在行動者身上,而不只寫進政治或戰爭的帳簿。

語言既是繫繩,也是創口。他把服從修剪到最小的合法讀法,然而束縛他的那些詞語並不屬於他——作者性的空洞掏空了同意,卻保留了能力。「執行命令」與「承擔命令」之間的差距,正是他的「自我」必須掙扎存活的縫隙。

他的實踐把力量視為可度量的量。颶光(Stormlight)有預算,每一次捆縛(Lashing)都有目的與時限,而光的逸散則被視為成本的收據。同一種經濟邏輯既點亮宮殿,也驅動殺戮的動線;文本堅持把奇觀與責任放在同一個量尺上。

被見證會製造一個「公共版」的他,並威脅取代「私人版」。侍從與士兵將輸出各種解讀——訊息、威脅、開戰理由——直到此人被轉化為一組用途的儲存庫。在此,「可見」不是「隱匿」的反面,而是一種不同的消失方式。

作為《王者之路》的前奏,這幅肖像鎖定了後續敘事轉動的軸心:在羅沙(Roshar),語言打造結構,而結構打造自我。賽司的兩難是「控制組」——一個由外在語言建成的生命。本書的賭注在於:是否能奪回誓言,使力量、技藝與名字重新歸屬於同一個人。

碎刃的殺戮:力量與恐懼的象徵

在〈序曲〉裡,碎刃(Shardblade)不只是武器,更像一部「本體驅動器」。面對活體,它不是把肉體剁開,而是切斷支撐生命的「驅動」,讓身體在詭異而瞬間的寂靜中倒下——那更接近「消除」而非「受傷」。擊殺後的靜默成為它的修辭:沒有可讀的掙扎、沒有可包紮的創口,只剩意志曾經存在的空白。

也因此,碎刃同時在做「人群控場」。目擊者能分辨凡鐵與碎刃的差異:凡鐵是威脅;碎刃是裁決。其鋒現身的瞬間,場景便從「敵意者滿室」轉為「旁觀者讓道」,文本藉此說明為什麼單一持刃者能重新導引一座宮廷的動線與走向。

身分與法理於是凝結在同一把刃上。碎刃同時是財產、血統與官階:它會把頭衔積附在持有者手上,也把繼承的承諾押在保存它的家族身上。在以淺眸(lighteyes)/深眸(darkeyes)分工的社會裡,碎刃是一種可被「執行」的頭銜、可被「展示與交易」的憑證。權力在此不只是一股力,更是可轉移的權威。

戰術層面上,碎刃的意義由「何者能抵抗它」來界定。碎甲(Shardplate)鈍化了它的必然性,關節成了地圖,時機成了語法。〈序曲〉展示技術如何調整——以角度勝過蠻力、以壓力取代炫技——讓碎刃的形上學能轉譯為實際優勢,而非淪為「作者讓你贏」的方便。

在象徵層面,這把武器把恐懼與正當性壓縮進單一物件:它以「製造缺席」來致命,也以「可隨時製造缺席」來統治。這種二合一解釋了為何羅沙(Roshar)的政治會繞著持刃者彎折,亦說明「榮刃(Honorblades)」的傳聞為何讓一切盤算更形複雜:當死亡與主權共用一件工具,道德辯論便永遠緊隨其後,貼著刀光而來。

碎刃(Shardblade)的宣示,既在刀鋒,也在時間。多數持有者必須經過「十次心跳(ten heartbeats)」的等待,武器方才應召,讓恐懼在空氣裡慢慢沉澱;而賽司(Szeth)的刀無需等待,這種「非常規回應」在文本中被刻意讓讀者看見——只要碎刃脫離預期的召喚儀式現身,其來歷與法理便同時被牽動。

它的「乾淨」是一道倫理陷阱。傷口不噴血;肢體忽然癱軟;雙眼像被關掉的開關。正因身體幾乎不呈現損害的視覺場面,旁觀者容易把「形上傷害」誤讀為「仁慈擊殺」。〈序曲〉拒絕這種委婉:被留下的「缺席」並不比血腥更溫和——它只是更難包紮,更難敘述。

在宮廷與戰營之間,碎刃同時是可轉換資本:它可以作為婚姻的嫁妝、決鬥的裁決、官階的憑證,甚至成為發動遠征的藉口。在講究炫示的雅烈席人(Alethi)階序裡,碎刃是一張會「改變房間佈局」的證書:命令變柔、反對變少,指揮鏈條朝向那把能「裁決」的刀鋒彎折。

在戰術上,恐懼的來源不是「無敵」,而是「必至」。碎甲(Shardplate)仍能抵擋;關節與目鏡成為脆弱的語法;時機比炫技更值錢。於是,武器的形上學被翻譯成教範:瞄準縫隙,讓動量做工,只有在解法需要時才花費颶光(Stormlight)。真正的精通,看起來像節制,而不是喧嘩。

在象徵層面,碎刃是宗教與流言與政治的交會點。弗林教(Vorinism)關於「被揀選之人」的語彙、關於榮刃(Honorblades)的耳語,以及燦軍騎士(Knights Radiant)的活歷史,都在它的出場中被折射。當碎刃介入屬於條約的場景,文本展示一把刀如何改寫意義:法律退讓於敬畏,恐懼被安置為一種「正當性」。

碎刃(Shardblade)會改寫「話語」。條約仰賴言說與簽名;碎刃提供一種以刀鋒結束談判的「反向言說」。在為語言而設的廳堂——頭銜、祝酒與誓詞並陳——武器成了句點,直接封存意義。〈序曲〉中這種由「言」轉「刃」的瞬間轉換,讓「正當性」被即刻重編。

它同時重塑空間。走廊、門檻與門框旨在放慢身體、導引動線;碎刃視之為「建議」而非限制。掩體線瓦解、鉸鏈失去功能,建築的「投票權」被剝奪。衛兵的儀程——誰可上前、誰須讓道——不只是被打破,而是被「距離刀鋒的遠近」所取代。宮殿的可通行性不再由位階決定,而由誰能站在刀前仍得以存活決定。

在心理層面,碎刃會誘發「解離」。因其以「缺席」致命而非血腥景觀,它容易讓持有者把「效率」誤作「仁慈」。賽司(Szeth)抗拒這種麻醉;他的淚水讓代價保持可讀,拒絕「乾淨擊殺」的迷幻。於是〈序曲〉把精密的執行與可見的悲傷並置,警示「沒有見證的技術」會演變為自我抹除。

禮法嘗試馴化此等力量。決鬥、繼承、展示規矩,以及「何處可拔刃」的規範,都是把暴力轉譯為儀式的機制。〈序曲〉之所以構成醜聞,正因儀式失效:本用以在可控場域仲裁爭端的武器,被帶入締約宴會。此一越界,使行動同時可被讀成「犯罪」與「宣示」。

最後,召喚與收刃本身就是舞台語彙。以「十次心跳」或瞬時召喚,皆在傳遞來源、特權與教義的訊號,往往先於任何口語被全場解讀。從呼吸與肌膚滲出的光、從無到有的鋼、刀後的靜默——這些都是場景的論證。〈序曲〉教我們讀懂這套符號學,好讓羅沙(Roshar)後續的戰事不只以「力量」被理解,也以「意義」被理解。

碎刃(Shardblade)身上不只負載刀鋒,還背負「檔案」。其所有權會被記入帳冊、流入歌謠,因此一旦在廳堂拔出,目擊者看見的不僅是一把劍,還是一個家族、一段歷史與一套「可行使之權限」在空氣中移動。

就「鑑識」而言,後果是清楚又否認的悖論。屍體在幾乎無血的安靜中倒下,讓醫者無從施治、讓執法者無物可證。由於創口屬於形上層面,正義便倚賴敘事而非證據,而敘事常被掌控現場者牽引。碎刃的靜默因此成為政治工具:它抹去痕跡,卻放大證言。

教範由「必至」而生。衛兵手冊教授的是拖延而非制勝——封門、打散動線、爭取時間,直到己方持刃者抵達。建築學也學會同一課:更寬的走道以便機動、更少的盲凹以免伏擊、優先有利於重甲而非人數的門閘。武器的性質在上戰場之前,便先被翻譯成後勤。

在倫理層面,碎刃揭露「把乾淨誤作仁慈」的危險。俐落的倒下依舊是生命的移除,而縮短痛苦的效率,也可能連同思考一併縮短。賽司(Szeth)拒絕這條捷徑;〈序曲〉讓完美運作的碎刃與他可見的悲傷並置,強調擊殺容易不等於良心容易。

放進《王者之路》的長線中,這套「恐懼—正當性」的經濟會與更大的問題相互折射:弗林教(Vorinism)關於「正當持刃者」的話語、關於榮刃(Honorblades)的傳聞,以及燦軍騎士(Knights Radiant)的記憶,都集中在一次拔刃的瞬間重新排列。在羅沙(Roshar),碎刃正是神學、繼承與戰術共用的一個劍鞘——而每一次鋼光現身,這些系統便重新談判一次。

〈序曲〉把碎刃(Shardblade)化為一套「閱讀協定」。它訓練我們注意時間(是否需要「十次心跳」)、觀察光的行為、把護目與關節當作語法來閱讀,並聆聽斬擊後具有說服力的靜默。往後每一次與碎刃相遇,皆承接這種注意力的語法,因此敬畏與恐懼會被預先校準。

這套符號學以「節奏(rhythms)」滲入文化。「十次心跳」成為決鬥的禮儀與戲劇;即使刀鋒入鞘,歌謠與流言仍在暗數拍點。精靈(spren)會回應場域——風靈(windspren)在動作邊緣流連,痛靈(painspren)與懼靈(fearspren)標記傷與懼——使得武器不僅在身體與法度上留下文字,還在「感知生態」上寫入痕跡。

在倫理上,碎刃逼迫我們更清楚地分辨「能力」與「授權」。它把「能」與「可」之間的分界拉得如刀刃般清晰,讓法理疲於追趕那種一觸即終結爭論的器物。〈序曲〉鼓勵我們對「以力為義」保持懷疑,並把更好的追問推到檯面:究竟是哪一道誓言(oath)——如果有——授權了這道刀鋒?答案將決定未來持刃者更近似於暴君,還是人們仍低聲談論的燦軍騎士(Knights Radiant)。

在經政層面,碎刃構成一個閉環。錢球(spheres)照亮廳堂、供養宮廷,並且——當被導入受訓之手——化為重寫條約意義的能量。法器(fabrial)式的思維在旁閃爍,預告工程將與神話同台。皇宮示範了整條管線:金庫到光,光到擊殺,擊殺到政令。

作為《王者之路》的前奏,這把碎刃濃縮出一條鋼鐵命題:在羅沙(Roshar),權力以可讀單位顯形——光、刀鋒與語詞。它一現身,就安裝起一支同時度量「正當性」與「恐懼」的量表。故事押上的注碼,是看這個熟稔量表的世界,是否仍能找回足以統御它的正義。

王者的隕落:政治陰謀的導火索

這場刺殺把「締約之夜」改寫成「繼承危機」。原本用來認證語言——簽名、祝酒、誓詞——的廳堂,轉眼成了主權在一息之間被重編的舞台。加維拉.科林(Gavilar Kholin)的倒下,不只是死亡,更是對「誰能代表國家」「哪些承諾仍具拘束力」「哪些未來可以不經戰爭而被主張」的全面改寫。

在任何軍隊行動之前,「歸因」先成為戰場。沒有公開主使的刺客,使責任從「證據問題」變為「敘事問題」,於是誰先定義故事,誰就握有主動。於此空檔,憤怒可以被鑄造成授權,復仇可以被編列為政策。〈序曲〉的震撼同時是一套流程:誰界定「原因」,誰就選擇「後果」。

繼承不只是名字落在某一行,它更是後勤學。宮廷重秤效忠,金庫重算俸給,指揮體系尋找可能已不復存在的「中心」。碎甲(Shardplate)與碎刃(Shardblade)的持有名冊像兵力清單被逐條檢閱;能否動用足額錢球(spheres),決定一個國家能多快把哀悼轉化為行動。皇宮不只哀悼——它在重組。

宮廷之外,其他政體也在讀取這個訊號。對手試探邊界,盟友開始觀望;神職與官員各取所需地動用自己的詞彙——教義、判例、流言——去解讀一把劍如何中斷一紙條約。燦軍騎士(Knights Radiant)的記憶與榮刃(Honorblades)的耳語重新進入政治,既作為隱喻也作為威脅,強化了這並非單一宮廷罪行,而是整個羅沙(Roshar)的徵兆。

因此,〈序曲〉安置了一根長引信:一夜之事,合理地擴展為破碎平原(Shattered Plains)上的戰事、國內的整肅與改革,以及一場關於「誓言能否仍統御回應於鋼刃之力」的道德辯論。所謂陰謀,並不只問「誰下令殺人」,還問「有多少體制將趁勢而動」。

國王之死把禮儀之夜同時轉化為三個戰場:宮廷內部的「繼承」、公共話語中的「歸因」、以及使節之間對「條約」的重新詮釋。轉瞬之間,侍從從祝酒改為急救——繼承者被層層護住,城門成了過濾器,碎刃與碎甲(Shardblade/Shardplate)的名冊變成全宮最值錢的文件。個人的哀痛被「程序性的求生」吞沒,主權立刻化為「誰能穩住第一小時」的問題。

外來簽約代表讓責任更複雜。有外賓在場,曖昧本身就有了用途:派系能把不確定武器化,把憤怒鑄成正當性,甚至用流言草擬政策。原本來交換誓詞的外交官,被重新定位為「證據」與「籌碼」,而書吏與密探則在天亮前展開無聲競速,試圖先把事件「固定成某個版本」。

經濟與修辭同速運轉。照亮筵席的錢球(spheres)被挪作動員預算;金庫開啟緊急撥款;通訊法器(fabrial)嗡鳴,讓訊息超前傳令兵。一次死亡就能重新定價安保、運輸與效忠,而把「光」轉換為「行動」的能力,成為衡量國家能否維持形狀的尺度。

階序以疊層方式反應。對淺眸(lighteyes)而言,禮序上的先後與接近遺體的距離,會暫時折算為權力;對深眸(darkeyes)而言,宵禁與徵調的流言讓懼靈(fearspren)在空氣中增殖。整個場域的心理也翻轉:先前屬於頭銜的舞台,轉眼成為案發現場;見證者一邊彩排證詞,一邊避免視線落到地面。

在羅沙(Roshar),這就是「陰謀」的真正意涵:不僅指下令行刺的「隱手」,還包括圍繞「解釋」而成形的公開聯盟。祭司調動弗林教(Vorinism)的教義,將軍翻出行動方案,政務官援引成例;每個人都用自己選擇的語言來「據有」國王。〈序曲〉讓我們看見這部機器啟動的剎那,使得往後的戰事與改革能被讀成「後果」而非「意外」。

國王臨終的每一口氣都在鑄造「政治貨幣」。誰掌控他的臨終囑語與臨終遺物的「保管鏈」,誰就握有繼承、正當性與政策的槓桿。短短數分鐘內,封鎖成為儀式:通道被關閉,遺體周圍形成臨時權力圈,書吏開始固定「事件時間線」,而字句的選擇將與事實同等重要。

「歸因」呈三角結構。一端指向外部的帕山迪人(Parshendi),他們的在場提供了機會條件;另一端指向內部雅烈席人(Alethi)的潛在競爭者,他們能從權位真空中獲利;第三端則指向「代理之手」,以維持可否認性。於是「動機—能力—機會」的演算,轉化為各派為自己下一步募資的宣傳。

時間站在最大聲的敘事那一邊。證據會在下一場颶風(Highstorm)前劣化,克姆泥(crem)會覆蓋痕跡,證人會四散。通訊法器(fabrial)可讓口號遠遠超前筆錄,宮廷很快學到:宣戰可以在數小時內組織,但調查需要數週——而陰謀正是為了利用這種結構性不對稱而設。

各種體制爭相為自己的解讀加冕。弗林教(Vorinism)的神職尋找能把憤怒轉化為授權的經文語彙;軍職高層把後勤對齊他們希望被相信的故事;演說家打造可入凱特科(ketek)韻律的宣示句。持有碎刃(Shardblade)者成為集結的焦點,而國庫則以錢球(spheres)、懸賞與動員津貼為忠誠定價。

〈序曲〉因此描繪了「一死成系統」的路徑。在羅沙(Roshar),陰謀不僅是隱密指令,更是法律、宗教、軍事與財政激勵交織成的生態:各方競相定義「原因」,以便選擇「後果」。從這裡通往破碎平原(Shattered Plains)的戰役,不像升級,反而像翻到一本書理所當然的下一頁。

君王倒下所留下的真空,首先被「儀式性搶救」填補。臨時議會在遺體旁集結;權戒與印璽、見證名冊被調度,以在政策發聲之前先以典禮穩住繼承。整座宮殿化為移動中的法律劇場——宣誓接連進行、御物監護確立、走廊被重新劃為出入等級——讓主權即使斷裂,也能被裝扮成連續。

訊息控制成為此夜的轉軸。傳令兵換線,通訊法器(fabrial)啟動,錢球(spheres)的光碼標示哪些區域已安全、哪些被隔離、哪些仍在爭奪。第一道離開科林納(Kholinar)的公告,對市場、民兵與士氣的定錨,勝過任何一支衛隊;寫下那段公告的人,也就在替國家寫下一句新的句子。

派系算術以極速重算。諸侯以人情交換在「臨時序列」中的座次,嫁妝承諾被釋放,碎刃(Shardblade)與碎甲(Shardplate)的借調被談作通往正當性的過橋安排。於是,一個由「誰敢靠近、誰恰在場」與「誰有資格」同時雕成的聯盟,在國王傾倒的房間裡被公證。

宮廷之外,外國讀者各自解碼。鄰邦試探雅烈席人(Alethi)能否同聲,敵手則評估「復仇之戰」會否同時成為「經濟遠征」。關於破碎平原(Shattered Plains)「寶心(gemheart)」財富的流言,使得將報復包裝為必要變得輕而易舉——這種把哀悼與機會對齊的做法,正是陰謀所設計要利用的。

〈序曲〉因而把「陰謀」描成一種公共過程,而非單一祕密。它展示教義、後勤、繼承與流言如何合流,以決定誰有權詮釋一樁死亡,以及將其導向何處。當戰爭展開時,它不像偏離這一夜,反而像是這一夜的完成式。

以臨終囑託與王冠墜地收束的〈序曲〉,把雅烈席人(Alethi)的政治固定在「必要性」的敘事上。復仇被定義為責任而非嗜欲,宮廷學會把哀悼翻譯成文書——詔令、徵調、動員——讓憤怒以政策的形式移動。通往破碎平原(Shattered Plains)的道路,由宣稱「別無選擇」的簽名鋪成。

戰爭隨後把「陰謀」變成「制度」。隱手的命令被「持久的命令」取代:補給配額、橋梁運輸與輪調、採購與盤點,把流言轉為日常流程。起於走廊一刀的事件,成熟為軍營的工程、會計與紀律——並以此持續繁衍那個啟動它的解釋。就算記憶模糊,機器仍按時程運轉。

文化替這個轉向背書。講道提供弗林教(Vorinism)的教義,史家編纂正義譜系,詩人把那一刻鍛造成可入凱特科(ketek)的語句,直到「刺殺」被讀成開國史詩中的一幕。公共教養讓淺眸(lighteyes)與深眸(darkeyes)在同一夜裡受不同課——一課是「授權」,一課是「服從」——於是國體能步伐一致、思維分層。

反向水流也在同一口氣中被種下。臨終對「誓言(oaths)」的囑託,使單線復仇變得複雜;日後的關鍵領袖各自承擔這份複雜——達利納(Dalinar)將以語言校準權力,卡拉丁(Kaladin)要以憐憫對槓機器,紗藍(Shallan)則讓「真相」與「功利」正面衝突。〈序曲〉因此在它推動的系統裡,同時安插了稽核者。

就此觀看,羅沙(Roshar)的「陰謀」是以危機為掩護的「未來選擇術」。此一死亡是神話與政策之間的鉸鏈——榮刃(Honorblades)的耳語、燦軍騎士(Knights Radiant)的記憶,與金庫台帳在此相遇。《王者之路》以此開篇:權力將被如何度量——以颶光(Stormlight)、以清單、以誓詞——以及,這些量尺是否仍能回答「正義」。

榮譽的詛咒:賽司的無奈與悲劇

對賽司(Szeth)而言,「榮譽」像一紙契約,而非一面旗幟。它不是把他抬離行動,而是把他拴在行動上。良知在退縮、身體在執行,於是每個精準的動作同時是技藝與自我控訴。悲劇不在於他「沒有力量」,而在於他認為「正確」的事,要求他把力量用在他相信「不善」的方向。

他減少傷害,並非為了開脫,而是為了保存一小塊自我。更窄的路徑、不升級的選擇、節制的時機,與其說是戰術,不如說是求生的倫理:在完成命令的同時,避免命令吞噬執行的人。在賽司的算式裡,服從以悲傷付款,而淚水正是收據。

白衣把榮譽變成公開帳冊。拒絕匿名,等於同意由自己為自己作證,彷彿「可被看見」能平衡道德帳目。這種選擇帶來的不是赦免,而是代價:它確保行動不會被霧化為意外,並讓重量落在他認為應該承擔的人身上——他自己。

他的準則與宮廷的準則相衝。這座講求弗林教(Vorinism)禮序、以淺眸(lighteyes)與深眸(darkeyes)分層的廳堂,把「榮譽」表演為先後、頭銜與法律儀節;賽司的榮譽,則是程序性的服從——在他處說出的語詞,在此地束縛他的手。這種不對位,使他在此夜的劇情裡不可或缺,卻與場內任何人都無親緣。

臨終關於「誓言(oaths)」的囑託把結繩拉得更緊。若語詞既能賦予正當,也能強迫為惡,那麼「榮譽」便同時可能是指南與鎖鏈。〈序曲〉讓賽司懸在兩者之間,追問一條能規訓行為的準則,是否也能保存「自我」——或在羅沙(Roshar),榮譽的代價,正是成為它的工具。

對賽司(Szeth)而言,榮譽是一門「界線幾何學」。他在無法拒絕的命令之內,畫出可行動的狹窄走廊:剔除升級、減少附帶損害、排除炫技,只留下最少量的執行。這套倫理讓自我的「剪影」尚能維持,卻由他人語詞裁切。無奈就在此產生——不是做不到,而是不得不以他人的筆來畫自己的邊界。

「命令可轉手」使詛咒更深。指令在人與人之間傳遞,責任卻無所歸屬;賽司的準則把「服從」等同於「端正」,即使服從正在服務他所否定的目的。體制把「意圖」外包、把「後果」內包,於是最記得死者的人,往往最沒有資格決定是否該有人死去。

颶光(Stormlight)帶來的流暢,容易讓罪惡失重。速度、平衡與絕對控制會消解摩擦,讓殺戮看起來像流程。賽司以「悲傷」抵抗這種麻醉——在奔行中落淚,讓感覺緊扣技藝;以一種把記憶綁在動作上的私密儀式,防止效率偽裝成仁慈。他的榮譽不是徽章,而是否認遺忘。

公共敘事會抹平他苦苦維繫的區別。宮廷會把他的精準翻譯為可運用的訊息——威脅、授權、藉口——而在拘束之下的沉默,則使他無法作證。他成了「無聲的理想見證者」:最清楚自己做了什麼、也最清楚自己不該被迫去做,卻不能說出真相,因為那將違反構成他的準則。

〈序曲〉把他懸置在兩種「榮譽未來」之間:一種把榮譽等同於無論目的如何都要服從,另一種可能有朝一日把榮譽定義為「拒絕錯誤命令的勇氣」。賽司此刻還無法選後者。悲劇在於,他最嚴謹的忠誠,恰成為《王者之路》被他人推向戰爭的引擎。

賽司(Szeth)的準則製造出典型的「雙重束縛」:為了守信,他必須服從;為了守心,他又必須反抗。由於違抗會粉碎構成自我的那套規約,他只得把抵抗移往剩下的戰場——「方法」。〈序曲〉把這種狀態寫成即時的「道德創傷」:身體完美執行,自我則全程抗議;精準無法縫合這道裂口。

技術被運作成贖罪。路線設計儘量掠過人群,每一次捆縛(Lashing)只解決單一課題,颶光(Stormlight)被當作每一口呼吸都要攤還的債。那套編舞讀起來更像「減害」而非「勝利」:即使帳面越記越長,他仍企圖一點一滴償付愧疚。力量確實生效,但從不「無代價」。

儀式讓他不至於徹底化為流程。呼吸節拍、腳步韻律與動作之間的微停頓,構成他的私密禮儀——讓「意圖」追上「速度」的習慣。別的持刃者或許會被碎刃(Shardblade)的「乾淨」麻痺,對後果失感;賽司刻意安裝摩擦點,讓動作無法跑在意義前頭。

在社會閱讀上,他的「榮譽」不可識。熟稔先後秩序與舞台表演的宮廷,無法理解把「被強迫的服從」等同於「德行」的準則。雅烈席人(Alethi)的見證者把他的精準翻譯為訊息與威懾;卻沒有人看見那是「在命令之下維護良知」的自我保存。悲劇因此更清晰:他越謹守分寸,他的所作所為就越容易被那些不在乎代價的人所利用。

這一幕也種下他尚未能做出的選擇:榮譽究竟是「無論結果如何都要遵從」的別名,還是「把勇氣正確指向」的名稱。《王者之路》將透過後續的領袖與士兵回到這個岔路;〈序曲〉確保我們先在此刻遇見賽司——當「榮譽」仍意味著忠於那些不配得他的語詞。

榮譽先使人孤立,才可能使人振奮。賽司(Szeth)的「白」,更像壽衣而非旗幟;他像為自己送葬的人,在服從不斷掩埋自我的過程中前行。廳堂擠滿頭銜與位階,然而榮譽讓他沒有「所屬之人」——行動中無所不在,效忠上無處可歸。

沉默讓詛咒加倍。他不能說出牽繩之手,而在一個以語言束縛的世界裡,失去發聲就是另一種囚禁。自白會破壞構成他的「準則」,拒絕則會破壞那個尊重準則的「自我」。無奈在此變成語法問題:是語言擁有了他,而非他擁有語言。

身體承擔法律所拒絕承擔的東西。呼吸的控管、落地後的細微顫抖、颶光(Stormlight)耗盡的酸痛——當證據無法成立,代價就藏在這些地方。颶風(Highstorm)能刷洗石壁、覆上一層新的克姆泥(crem),卻沖不掉他胸腔下的帳本。流程可以歸零,良知不會。

羅沙(Roshar)的生態則隨時把他的悲傷外顯。在這個精靈(spren)會回應心境的世界,懼靈(fearspren)與痛靈(painspren)可能像見證者般現形,沒有任何法庭能將其駁回。即便場景並未指名它們,連空氣都可能作證的可能性,足以阻止賽司把「乾淨一刀」當成「乾淨故事」。

〈序曲〉把「榮譽」與「傷害」打成一個結,並把繩端留給後人。榮譽究竟意味著「不計代價的服從」,抑或意味著「在誓詞被濫用時說不的勇氣」,成了整部史詩的試題。賽司被書寫在矛盾的極點,讓《王者之路》得以檢驗:一套能規訓行為的準則,是否也能保存「這個人」。

〈序曲〉把「榮譽的詛咒」下了定義:當忠誠被從「值得信任的話語來源」切離,德行便凝固為機械,準則不再是羅盤,而只剩流程。賽司(Szeth)遵守字面,卻遺失了地圖;他的服從越精確,便越遠離他所承認的「善」。

閱讀此場景,可沿著三條不曾被指名的軸線前行:拘束之語從何而來、命令如何被施行、結果究竟服務誰。對賽司而言,來源外在且不透明;手段節制而盡量減害;結果卻強化他所否定的目的。當「起點」被錯接,榮譽便把他的謹慎轉為他人可運用的槓桿。

榮譽也有節奏,而本章讓我們聽見它。語詞瞬間生效;身體則在呼吸之間運作。賽司把意圖安放進那些呼吸——調勻、選路、只花恰當的颶光(Stormlight)——然而命令的語法仍快於良知的語法。他缺的不是控制,而是作者性;一條由他「對自己」宣讀,而非「由他人對他」宣讀的誓詞,才是此幕拒絕提供的解藥。

悲劇會隨翻譯而擴大。通曉儀節與弗林教(Vorinism)語彙的宮廷,把一個人的服從改包裝成一個國家的必要;「榮譽」的語言從良知遷移到詔令。到了天明,曾經束縛一隻手的詞彙,將印成法案,證明私人準則何其容易被國家化成政策。

作為前奏,〈序曲〉邀請整部《王者之路》嘗試一場修復:讓「來源—手段—目的」重新對齊,使「榮譽」再次指稱一致,而非囚禁。在那之前,賽司就是本書的「對照組」——他的榮譽運作得完美,卻仍將他摧毀——使得後續關於誓言、正義與選擇的答案,都有一個活生生的刻度可衡量。

場景的血色:氣氛、細節與張力

〈序曲〉先以「色溫」定調,遠在刀鋒出現之前。走廊被錢球(spheres)的紅玉色光暈染,將慶宴的暖紅映在賽司(Szeth)的白上——喜慶色在脈絡中轉為不祥。宴廳的樂聲像遠處的脈動,服務通道附近的空氣則偏冷偏稀;整座皇宮像被語言加熱,又在石面上凝結出寂靜。

細節成為恐懼的節拍器。漆亮的旗幟、拋光的地縫、鉸鏈上若有若無的油味、能吞沒腳步的掛毯纖維——這些微小的摩擦感(布擦石、以數拍控住呼吸)比任何時鐘更可靠地校準接近的速度。每個尋常物件都被賦予用途:花瓶成為掩體、壁燈成為節點、門框成為角度問題。

聲響設計承載張力。場景在「靜」與「硬音」之間交替——先是布料與低語,再來是金屬與重量。當碎甲(Shardplate)的摩擦或門閂的輕響落下,因為打斷了「節制」的底噪而顯得更尖銳。耳朵先於眼睛學會顫動,於是預期總是早一步抵達並滯留。

空間被編舞成壓力。宴會廳擠滿頭銜、光線與見證者,而走廊狹窄,迫使人做出帶有「不可回頭」感的選擇。建築以弗林教(Vorinism)的審美說著對稱與字形,然而路徑卻出於必要而不對稱;牆上的完美裝飾,腳下的動線卻要求妥協。移動讀起來像一套語法——以「穿過」「沿著」「越過」等介詞,用呼吸與石材書寫。

「血色」以母題回返,而非直陳血腥。酒漬、紅玉光、家徽中的赤色——都在回響本應象徵活力的顏色,卻在此滲成徵兆。等到真正的血加入調色盤時,視線早已被訓練:紅色等同宣判。氣氛的工程已完成——這份張力之所以可信,是因為由光與位置建起,而不僅是由鋼鐵砸下。

本章先由「光」說故事。沿著簷緣與壁燈排列的錢球(spheres)放出紅玉色光,層層映在拋光石面上;賽司(Szeth)掠過時,衣上的白被拖成一抹向紅過渡的影,像是事後才綻放的警示。旗幟接住又釋放光線,使顏色「流動」而不只是「發亮」,走廊因而像動脈,把亮度輸送到尚未抵達的「心臟」。

色調與觸覺、嗅覺的配樂相互扣合。吸入的颶光(Stormlight)帶著清冷的氣息;宴廳門邊殘留蠟燭的甜香;被體溫加熱的金屬味;新近擦拭的鉸鏈有一絲辛辣的潔淨。薄底鞋能感到石材的冷,轉角處的錦緞會擦過指節——質地讓場景落地,每一種材質都「抓得住」。

節奏把線再勒緊。宮廷樂循著工整的拍點飄來,而巡邏腳程與僕役動線形成反拍:靴聲遠去、托盤輕鳴一次,接著是一段足以數息的空白。賽司自己的節拍——吸氣、定勢、釋放——穿插其間,讓耳朵學會在樂句的「柔段」裡等待,接住下一個決斷性的動作。

建築與懸念合謀。鏤空屏風投下移動的影格,足以隱去站姿;狹窄的階梯迫使單列選擇;門檻的凸起若時機不準便會絆人。對稱甚至成為陷阱:成對的門誘發鏡像期待,卻偏偏不照預期運作。空間與自信爭辯,而猶豫的代價昂貴。

當暴力終於抵達,色彩敘事完成收束。即使沒有血,房間也已經是紅的:酒、旗與紅玉光早已訓練視線。此刻讀起來像是自開章以來調色盤的必然終點——把裝飾轉成徵兆、把氛圍壓成壓力,最後把壓力落實為行動。

場景以「視線」編排緊張。柱列、屏風與門洞把皇宮切成一塊塊可見楔形,每一步都在與「看不見」交涉。賽司(Szeth)選擇能存在於目光夾縫中的角度——從不站在正中,只在邊緣滑過——讓「被遮蔽」本身成為威脅的語彙。

節奏寫進句法。跨越開闊地時從容拉長子句,接觸物件時短促斷句——門軸、門閂、呼吸。文本教會我們「蓄與放」的循環,身體也如是:把姿勢拉滿到既定拍點,再把行動壓縮成一下。張力不是來自快,而是來自「吸一口氣要延長到何時」的持續。

光不只是裝飾,也是「可消耗品」。賽司吸入後,錢球(spheres)轉為黯淡,留下亮度下降的「負足跡」。明度在人群所在處聚集,在意圖集中的地方變稀,於是照明同時繪出權力與情緒的地圖;走廊以陰影記住他的經過。

材質的提示把風險釘住。拋光石面想讓人打滑;錦緞會勾住衣角;碎甲(Shardplate)的低鳴比說話傳得更遠。甚至在轉角前的「重心微移」也變得可讀——這種細節讓我們確信眼前是「身體即時解題」,而非鏡頭施予無敵。

社會氣氛把空氣加壓。淺眸(lighteyes)以姿態當鎧甲,深眸(darkeyes)把身體貼向牆;僕役衡量「被看見」與「被需要」哪個更安全。當碎刃(Shardblade)入場,禮節崩解為物理,同一間先前表演位階的房間,立刻只承認「距離」。我們被訓練過的「赤色」,在此刻徹底成為後果的顏色,而不再是慶典的色票。

〈序曲〉把皇宮分成「台前/台後」,張力就活在縫隙裡。宴廳的亮度與舞步滲入服務走道,那裡帶著機油與石粉的氣味;一跨過門檻,樂聲變稀、程序變硬。每一道門都是情緒擺盪——掌聲退成規程,排場坍縮為意圖。

「反射」在暗中述事。拋光托盤像短暫的鏡子,漆面與寶石的反光拋出幽微角度;一道酒痕拖著紅線,先把視線帶去某處,身體才轉向。場景等於被看見兩次——一次是直視,一次是回聲——於是即使無物移動,疑心也會先到。

時間與不安結盟。深夜的徵兆——燭芯抖落、侍役放慢、衛兵在巡更間隔中眨眼更久——把每兩次聲響之間的空白拉長。錢球(spheres)的亮度一級級下降;墨跡在擱著的菜單與半簽名冊上風乾。房間像被「用舊」了,任何打斷都會擊中脆點。

建築替外界先行預告。防颶風(Highstorm)的百葉、帶排水唇的門檻、用來固定掛毯的錨環,像是尚未出場的天候之剪影。即使在室內,建物也記得衝擊;活命的五金堂而皇之地懸著,在力量到來以前先教人學會期待它。

當行動終於爆開,裝飾變成證據。酒杯停在滾動的終點,旗幟先呼吸再凝止,而我們先前一路追蹤的紅,終於與此刻的道德「溫度」對齊。這一幕的說服力不靠音量,而靠物件保留的殘影——證明在鋼鐵出鞘之前,氣氛早已完成主要工程。

這一段的氣氛不是裝飾,而是引擎。赤紅的照明、被精心管理的寂靜、以及逼窄的幾何,共同把裝潢轉為徵兆、把徵兆轉為抉擇。等到鋼鐵出場,張力早已存入:亮度、空氣壓感、與人與人之間的距離都在預先「儲蓄」,行動只是把房間所積累的能量「花」出去。

這套感官語法教我們閱讀羅沙(Roshar)。轉暗的錢球(spheres)標示消耗與迫切;走廊裡的冷風預示足以得名的天候;視野邊緣的短暫閃動暗示精靈(spren)——風靈(windspren)的戲耍、痛靈(painspren)與懼靈(fearspren)在身心承認之處浮現。色盤成為「備戰演練」:色調一移,意義就跟著位移。

剪接與設計一起度量壓力。長句承載接近;短拍切下門、門閂與轉身;頁面與賽司(Szeth)同呼吸——吸、定、放——讓懸念以「呼吸數」與「亮度」計量,而不僅以距離計量。留白同樣重要:看不見的轉角、看不見的手、看不見的主使,往往比畫面中可見之物更重。

社會紋理把線再收緊。淺眸(lighteyes)的姿態像鎧甲,深眸(darkeyes)的退讓是一門熟練幾何,弗林教(Vorinism)的儀節建立預期,場域卻立刻出賣它們。碎甲(Shardplate)的刮磨聲像雷,碎刃(Shardblade)的靜默像判決。氣氛把禮法與物理熔成一體,讓政治在開口之前便已入場。

作為《王者之路》的前奏,這幅「赤色場景」確立了本系列的拍點:地平線上的颶風(Highstorm)、作為貨幣的颶光(Stormlight)、會與人爭辯的房間、以及被書寫成語法的運動。從科林納(Kholinar)的長廊到破碎平原(Shattered Plains),我們被訓練去讀「空間的壓力」與「色彩的後果」——因此當戰爭抵達,它像一場我們在這一夜就學會預報的天氣。

颶風的低語:力量體系的初步揭示

〈序曲〉用「示範」而非「講解」來介紹本世界的力量體系。賽司(Szeth)從錢球(spheres)吸入颶光(Stormlight),而光從皮膚與呼吸洩出——這是可見的容量與成本計量表。還沒有任何術語,場景就先交出三件事:輸入(儲存的光)、介面(呼吸與姿勢)、輸出(違反直覺的移動)。

身體的動作,教出第一批「公理」。他能把「下」改到別的方向,讓牆成為地;他輕觸表面,使之在短時間內「黏住」。從這些效果,我們可推知至少兩種操作:一是改寫重力指向,二是製造黏著連結。整段編舞讀來像多加了動詞的物理學。

約束與奇觀同時到場。光會隨時間消耗——錢球轉暗、身體光暈漸退、吐息發白——於是力量具有「有限性」。表面也很關鍵:角度、接點與接觸時長都能左右成敗。工具同樣重要:手邊或室內若無錢球可用,就沒有可抽取的能量。驚奇因此被繫在後勤之上。

聲響與觸感則像診斷儀。細微的氣聲、胸腔收緊、起跳前一瞬的壓力變化——這些線索都是可靠的讀數。文本藉此訓練讀者的注意力:盯著光量、看姿勢,你就能在敘述確認之前預判下一步。

最後,社會場景悄悄把魔法「技術化」。錢球同時是貨幣與電池;碎甲(Shardplate)對刀鋒還擊;碎刃(Shardblade)則改寫「受傷」的定義。即便只是初見,這套力量也不僅是神祕,它同時是基礎建設——早已與財富、位階與宮廷的工程空間糾纏在一起。

〈序曲〉提供的是「可操作的框架」,而非「術語清單」。力量回應的不是咒語,而是介面:意圖加上呼吸、姿勢與接觸。手掌貼石、站姿微調、屏住吐息——這些就是開關。缺少口頭公式本身就是規則:身體的精準取代語言的繁複。

在這套介面中,捆縛(Lashing)像彼此區分的運算子。基本捆縛會改寫個人的「下」,讓牆與天花板成為可用的承面;完整捆縛則在短暫接觸後生成能維持的黏著。場景暗示了「設定成本」——需要停留、需要皮膚貼附——也顯示其影響範圍是貼身的:效果自「身體接觸世界之處」向外擴散。

代價是可見、可節拍、且可縮放的。颶光(Stormlight)的消耗速率與負荷與時間成正比:攀爬越久、重力向量改得越急、承載越重,皮膚的亮度就越快先盛後衰。錢球(spheres)依序變暗,使讀者能以「顆數」計算支出。所謂「洩漏」不是缺陷,而是量測的一部分——它迫使施用者做出選擇。

「反制」界定了可能性的邊界。碎甲(Shardplate)同時抗拒刀與推擠,於是技術必須轉向關節與目鏡、轉向時機,而非蠻力堆疊。建築也同樣重要——門檻、簷口、欄桿會因捆縛的角度不同而成為工具或陷阱。這套系統一方面「讀取房間」,另一方面也逼施術者「讀懂系統」。

更關鍵的是,魔法與經濟被編在一起。錢球同時是貨幣與電池,使力量成為可稽核、可預算、受後勤限制的資源。即便未直言颶風(Highstorm),本章也讓我們感覺每一次發光背後都連著一條補給鏈。看似奇觀的事物,實則已是基礎建設的一環。

〈序曲〉傳授的是「原理」而非口號。封波術(Surgebinding)像一門應用力學,遵循「在地性」與「向量」:觸點決定參照系,站姿設定方向,呼吸負責「開閘」。黏著的效果像向現實租下一段時間——一旦建立,會在短暫的租期內維持,等到看不見的計時結束才鬆脫。

風險之所以可讀,是因為「失效模式」可見。錢球(spheres)可能在過程中轉為黯淡,光在皮膚上閃爍,若捆縛(Lashing)對重力「資金不足」,滑行會變成滑倒。身體以檢核表補償——試面、數息、抓拍點——於是技術同時成為安全守則。在此,精準不是華麗,而是避免墜落的保險。

這套系統刻意維持「貼身」尺度。作用範圍就是「肌膚與世界之間的距離」,效力的邊界由手掌與壓力落點劃定。走廊成了工具箱——楣樑、門框、欄杆——只要角度正確,皆能作為錨點。皇宮不是背景,而是「電路」;移動把力量導入其間,像電流穿行導線。

由於光即貨幣,魔法處處留下「收據」。每一次抽取都是人人可見的支出;當身體發亮、錢袋變暗,身份與容量便成了公開資訊。房間也就像帳本:誰還有存量、誰已到最後一顆、誰能負擔更久的交鋒。驚奇在此與會計無法分割。

最後,文本把封波術置於「多子系統」的並列中。碎甲(Shardplate)會反向施力,改寫力學的算式;邊角裡閃過的法器(fabrial)則是把原可憑意圖解決的難題「外部化」成裝置。即使只是一場刺殺,力量的語言也已複數:內在技藝、工程鎧甲、器械輔助——是生態系,不是把戲。

〈序曲〉把力量呈現為一套「物理介面」,而非「咒語清單」。一次捆縛(Lashing)要選定錨點與向量;接觸決定作用範圍;意圖負責「開閘」。多個操作可短暫疊加——讓動量沿著表面接續——但仍遵守「在地性」,因此真正的增幅器是「精準」。

供給具「節奏」,而非無窮。當錢球(spheres)變黯,場景便暗示了「充能—匱乏」的循環;「颶光(Stormlight)」之名本身就提示「颶風(Highstorm)」是補能電網。即便暴風尚未在舞台上怒吼,後勤已清晰可讀:力量沿路徑輸送、以脈衝抵達、並以時間規訓「可行」。

身體必須被重新訓練,才能活在改寫後的參照系中。若過於急促地改變「下」,內耳會抗議;若判錯角度,黏著會反過來成為陷阱。數息、鎖定站姿、預先規畫落點,皆非風格而是安全——把封波術(Surgebinding)從天賦變成工藝。初看似天生的流暢,其實藏著無數校準時數。

社會閱讀也會貼合這套語法。在以淺眸(lighteyes)/深眸(darkeyes)解讀姿態為位階的宮廷中,一個被颶光(Stormlight)照亮的人,等同公開的算式:他握有多少、流失多快、優勢能撐多久。弗林教(Vorinism)的禮儀提供「誓言與正當使用」的預期,即使此刻沒有任何言語。

最後,場景把力量呈為一個生態系:內在技藝(封波術 Surgebinding)、工程鎧甲(碎甲 Shardplate)、邊緣裝置(法器 fabrial),以及其本體論改寫傷口的刀(碎刃 Shardblade)。結論是一套把驚奇視為「可導流、可計量、可預算」的系統——一瞥之下已承諾的不只是神話,還有工程。

〈序曲〉不只揭示力量,還安裝了一套「發問的方法」。光從哪裡來、如何補充?什麼可以當作錨點、什麼會讓黏著失效?哪一部分屬於「意圖」,哪一部分受「環境」決定?這些是披著動作場面外衣的工程問題,文本在給出術語之前,先訓練我們這樣思考。

封波術(Surgebinding)與碎刃(Shardblade)分工處理形上層面的工作。前者改寫「關係」——向量、參照、連結——讓世界的語法多出幾個動詞;後者則編輯「本質」,把創傷變成「何者仍與何者相連」的決斷。兩者並置,勾勒出一條光譜:一端是沿物理導流的力量,另一端是改寫本體的力量。

颶風(Highstorm)在場景邊緣以「隱形電網」現身。錢球(spheres)以脈衝方式耗減,暗示圍繞「回充」所建構的曆法、商業與運輸;光被像糧食或貨幣那樣編列預算。建築已經預設「天候支配供給」,於是後勤成為魔法定義的一部分。此地的氣候與力量體系,分享同一個心跳。

倫理隨語彙一起滑入舞台。在以誓言與位階校準行為的宮廷裡,技術從來不是道德真空:被迫的壯舉,與以誓詞主動承擔的壯舉,其意義不同。即便沒有教義逐條宣讀,場景也在暗示語詞——榮譽、授權、見證——將圈定「正當使用」的邊界,預告尚未明言的秩序與盟約(如誓盟 Oathpact、神將 Heralds、榮刃 Honorblades、燦軍騎士 Knights Radiant)。

作為前奏,〈序曲〉把讀者變成「奇觀的技師」。只要追蹤呼吸、光量、角度,以及人們使用的詞彙,你就能在結果落地前預判其走向。從科林納(Kholinar)的長廊到破碎平原(Shattered Plains),《王者之路》將持續用風暴與鋼鐵作答——而它首先交到你手上的,是讀取兩者的儀表盤。

序曲的意義:史詩衝突的預告

〈序曲〉像一只鉸鏈,將個人行動轉成公共歷史。一樁刺殺把儀典之夜改寫為整個羅沙(Roshar)的議程,證明個體選擇足以扭轉體制。它替全書定軸:權力在鋼刃、語言與颶光(Stormlight)交會處談判。

文本預先裝入三層衝突。政治層面——繼承、正當性與雅烈席人(Alethi)的展示規訓。形上層面——封波術(Surgebinding)作為遵守規則的「物理介面」,以及能改寫本質的碎刃(Shardblade)。倫理層面——誓言與命令的對撞、榮譽與結果的角力。作者未直呼其名,卻把此三元種下,讓往後揭示彷彿回覆我們已被訓練去提出的問題。

物質文化把「伏筆」變成「基建」。錢球(spheres)同時是貨幣與電池,碎甲(Shardplate)讓力量必須計算條件,法器(fabrial)像即將到來的技術時代之雛形。颶光(Stormlight)成為可度量的單位,將用來打仗、守城與購買未來;光的經濟,就是權力的經濟。

形式呼應主題。場景的節奏教我們閱讀:數呼吸、看亮度、量角度——為《王者之路》後續視角切換預先校準。以「局外者」開場,亦預告一部合唱之書:卡拉丁(Kaladin)、紗藍(Shallan)、達利納(Dalinar)將各自以不同答案,回應序曲丟出的同一組問題。

序曲種下的提問就是史詩的路線圖:誰真正授權賽司(Szeth)?加維拉.科林(Gavilar Kholin)啟動了什麼?燦軍騎士(Knights Radiant)是記憶還是命運?誓言能否奪回當前回應於恐懼的工具?因此,所謂「史詩衝突」並非靠預言,而是靠設計:把系統引介上場,然後讓它們彼此碰撞。

刺殺把「締約宴」瞬間改作「戰役序章」。在歡宴之夜終結協議,文本直接把宮廷禮儀接上戰場後勤;破碎平原(Shattered Plains)於是先於登場便已隱現,成為把「怨懟」兌換為「政策」的舞台。一道刀鋒關上外交,也同時打開補給線。

更古老的名字在邊緣閃爍,提醒讀者:政治只是更深週期的表層。誓盟(Oathpact)、神將(Heralds)與寂滅(Desolation)的影子,將這樁行刺框定為「症狀」而非「成因」;雅烈席人(Alethi)與帕山迪人(Parshendi)之戰也許屬於當代,但它隸屬的「模式」古老非常。甚至那把不需「十次心跳」便應召的刀,也把我們的視線從一般碎刃(Shardblade)引向「榮刃(Honorblades)」的傳聞。

奧祕不只在傳說,還落在物件上。一顆異常的黑色錢球(spheres)違反了我們已被教會的顏色邏輯——光既是財富、也是燃料——並指向超越宮廷的宇宙論。此物件種下跨卷提問:若錢球是權力的「量表」,那麼「拒絕發光的錢球」意味著什麼?

人物弧線由「後果」而非「預言」催生。王國失中樞,會迫使達利納(Dalinar)拿「誓言」對槓「結果」;戰爭經濟將把像卡拉丁(Kaladin)這樣的人納入橋兵(Bridge crews)與消耗的機器;而世界朝向裝置的傾斜,會讓一位魂師(Soulcaster)與她的法器(fabrial)站在「真相/功利」的斷層上。〈序曲〉以「建構局勢」的方式預告這些道路,而非靠神諭宣告。

形式本身在演出預示。由「慶典至寂靜」「亮至暗」的對稱,像把凱特科(ketek)寫進建築,教我們期待「回返」與「翻轉」。颶風(Highstorm)雖未正面出場,卻已作為拍點等待——它將同時為魔法與戰爭計時,使整部史詩的未來看來不只是「被預言」,更像「被排程」。

本章預示的,是由「介面」而非「咒語」驅動的軍備競賽。封波術(Surgebinding)與碎甲(Shardplate)、碎刃(Shardblade)、初現端倪的法器(fabrial)並列為不同的「力學解法」,而魂師(Soulcaster)則暗示國家將把奇蹟國有化。由於颶光(Stormlight)同時是貨幣,未來的戰爭將以光來融資、排程與配給——經濟會直接翻成戰略。

羅沙(Roshar)的生態作為「見證者」與「槓桿」進場。精靈(spren)意味著情緒與環境會介入衝突:懼靈(fearspren)與痛靈(painspren)把士氣「具現化」,風靈(windspren)讓動勢與天候可被讀取。這個世界不只是戰場舞台,它會對戰事做出反應,預告未來的戰術將同時計入心理與鋼鐵。

「儀式時間」成為劇情工具。「十次心跳」建立了一個公開的召喚量尺;當某把刀不守此拍點時,偏差就像照明彈——提示潛藏的授權與可能被破壞的誓言。〈序曲〉因此訓練我們把「節奏」當成證據,而非僅僅是氛圍。

空間則預演後勤。門檻、走廊與高差所編排的動線,與裂谷與棧道形成押韻;一座以「距離」規訓行動的宮殿,預示日後必須攻克「距離」的戰役。破碎平原(Shattered Plains)將像是宮殿的放大版——橋梁、路徑與動量皆可成為武器,也為日後的橋兵(Bridge crews)運作埋下合理性。

最後,場景預告了一場同時爭奪「意義」與「疆域」的戰爭。碎刃「乾淨」的傷口幾乎無鑑識可依,迫使宮廷與祭司在「解釋權」上競爭。誰能把暴力繫在誓詞、教義與判例上,誰就能奪得正當性;整部《王者之路》將檢驗:語言是否仍能統御回應於光與刃的力量。

〈序曲〉種下本系列反覆回返的「常數」——對稱、回旋與以「十」為拍點的節律。宮廷的字形彼此鏡映,禮儀像副歌一再重唱,「十次心跳」的規則更教我們把「拍點」當作「律法」。形式因此成為一種預言:既然世界以圖樣搭建,那麼任何破格都不只是意外。

同時,文本預告了「資訊之戰」。碎刃(Shardblade)留下的「乾淨」創口幾乎無證可循;精靈(spren)會依心境現形或缺席;傳訊靠傳令或法器(fabrial),速度與過濾全然不同。誰先掌握見證者、光亮與第一道公告,誰就掌握「意義」。在羅沙(Roshar),歷史將同時被「製造」與「記憶」。

天候被擺在「命運」的位置,而非背景。門、百葉與排水的設計語言,指向一個以颶風(Highstorm)為中心排列的世界;曆法、補給與甚至宴會時辰,都向同一節奏彎折。一個能依天候安排慶典的社會,也能依天候安排戰爭——風暴既是時鐘,也是戰鼓。

此場景亦勾勒「人物與系統的撞擊」。一名技術仰賴封波術(Surgebinding)、良知卻仰賴誓詞的刺客,預演了日後領袖在「服從何者」上的抉擇;一座通曉弗林教(Vorinism)與等級的宮廷,預示淺眸(lighteyes)與深眸(darkeyes)會被迫解決頭銜解不了的問題;一把以觸碰終結爭端的刀,則預告了「誰能判定什麼爭端值得終結」的需求。

最重要的是,〈序曲〉保證「力量可被讀取」。光可以計數、角度可以量讀、語詞可以存檔。這份可讀性是雙刃:它既能促成修復,也能方便濫用。《王者之路》將檢驗體制——無論燦軍騎士(Knights Radiant)是否回歸——能否把這些量尺與「正義」對齊,抑或讓鋼與風暴繼續代為書寫法律。

〈序曲〉與讀者訂下契約:往後的選擇必有代價、器物必有出處、語詞必具司法權。它交到我們手中的,是一套儀表——光量、呼吸拍點、角度、與誓詞——使我們不只旁觀,還能「稽核」世界。在這部作品中,理解本身就是力量,因為世界被刻意設計得可讀。

它同時把舞台從王室內室擴張到文明地平線。遠古盟約與循環回歸的暗示,說明這樁罪行只是觸發器而非尺度;諸國會在表層爭執,而更古老的義務在底下翻動。承諾在於:個人的誓言與公共的法度,將與按「世紀」而非「在位」計時的力量正面相撞——從誓盟(Oathpact)與神將(Heralds)的遺緒,到塔勒奈拉.塔恩(Talenelat, Taln)的缺席與可能回返,都構成張力場。

文本也把多種文類熔為一具引擎。此處既是政治驚悚、也是工程奇幻、亦是神學拷問:繼承程序與軍報;一套可規則運算的封波術(Surgebinding);以及「誓言是否能使行動成聖」的問題。後續篇章將承接這股編織力,逼迫領袖與士兵在「效率」與「意義」之間找到可同居的答案。

為了引導讀者穿越將至的局勢,章中佈下導航燈塔。對稱與回返像無聲的凱特科(ketek)約束形式;門檻與走廊訓練我們去讀裂谷與棧道;以「十」為拍點的節律讓時間成為證據;天候在邊緣聚攏,像一座我們即將在其下作戰的時鐘。從科林納(Kholinar)到破碎平原(Shattered Plains)的路線,早已寫進建築,然後才被足跡抄錄。

綜上,〈序曲〉宣告本系列的核心試題:一個把力量以颶光(Stormlight)與刀鋒計量的世界,是否仍能被說服去回應「正義」。它為秩序的再臨與盟約的重測整地,並要求語言發揮不下於鋼鐵的效能——無論是燦軍騎士(Knights Radiant)的回歸、碎甲(Shardplate)與碎刃(Shardblade)的歸屬,抑或法器(fabrial)與魂師(Soulcaster)所牽動的制度更新。這場史詩衝突之所以可預見,不是靠徵兆,而是靠設計——把系統推上舞台,然後讓它們彼此交鋒。

- 點擊數: 225